| 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 】 | |

| 專論:台灣民眾中國認同的解構與重構 | |

http://www.CRNTT.com 2012-01-01 00:18:32 |

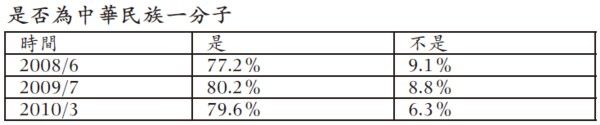

台灣民眾中國認同的解構 島內民眾國家認同問題,即使在荷據、日據時期都不存在嚴重的落差。兩蔣時期雖然推行“漢賊不兩立”的政策,但本質上只是為了與大陸爭奪中國的正統地位,島內民眾的國家認同絲毫沒有發生異化和動搖。然而,隨著台灣本土意識的抬頭和民進黨不斷宣揚“台獨”理念,逐漸在國家認同的歷史圍欄中撕開了口子,直至李扁主政,大力推行“去中國化”路線,將本土意識“偷渡”到“台獨”意識,擴大和加速了台灣民眾中國認同的解構過程,經過幾十年的發展變化,逐漸蛻變成當今中國認同虛無化和模糊化。這種解構的過程,有其複雜的歷史因素,也深受島內政治環境的左右和影響,究其原因,主要有以下幾方面: 一是國共兩黨的歷史恩怨是台灣民眾對中國認同疏離的客觀原因。1949年,在大陸全面執政的國民黨政府因內戰失敗不得不退居台灣一隅,國民黨政權在台灣實行高壓威權統治,努力培養民眾的反共意識,強調“中華民國政府”是中國唯一合法政府,暫居台灣並負有“光復大陸”的使命。正因為兩蔣時期一直堅持“中華民國”是“中國”的正統代表,民眾的國家認同並未出現偏差和錯位,絕大多數民眾認同中國,承認“是中國人”。但其後長期的“反共教育”與政治藩籬,隔絕了兩岸民眾的往來,讓台灣民眾的國家認同逐漸產生模糊,並演變出新的台灣意識。 二是台灣國際地位的巨大變化反向強化了台灣認同。中國作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國,由當時的合法政府中華民國政府行使權力。1971年中華人民共和國政府繼承了中國在聯合國的席位,“中華民國政府”在國際上失去了中國的代表權,台灣民眾的中國認同出現鬆動。隨著1979年中美建交之後,一批原來承認“中華民國政府”作為中國合法政府的國家轉而承認中華人民共和國政府為代表中國的唯一合法政府,紛紛選擇與台灣斷交,使得台灣的“邦交國”越來越少,台灣的國際地位經歷了從榮耀到“屈辱”的衰落過程,這對民眾固有的國家認同帶來了巨大的衝擊。“中華民國政府”的外部承認受到限制,台灣人作為中國人的身份在國際舞台上“失去了他人的認可”,按照庫利的“鏡中我”理論,群體認同來源於他群對我群的看法與態度,(注5)這種國際現實在一定程度上影響了台灣民眾及社會精英對中國認同的自信,反向強化了台灣民眾的“台灣認同”。 |

|

|

相關新聞:

- 台灣如何稱對岸才有尊嚴 (2011-02-09 15:02:50)

- 東京影展紛擾應從大局收尾 (2010-10-28 11:53:21)

- 劉性仁:兩岸當局認知差異之探討 (2010-09-16 11:57:13)

- 不正確對待身份認同 香港未來堪憂 (2009-10-06 11:10:03)

- 中國人在台成禁忌話題 兩岸需認同 (2009-09-10 00:24:58)

- 黃光國:兩岸應建構儒家文化共同體 (2009-09-07 00:30:57)

- 民進黨 從上而下陷入集體焦慮 (2008-12-26 00:33:08)