|

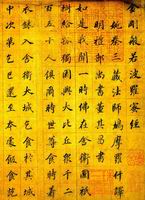

| 董其昌 小楷金剛經 |

中評社香港2月20日電/文物鑒定與鑒賞刊載作者周安慶的文章:只要悉心鑒賞與研究中國傳統書畫藝術,人們便不能不提及到當執晚明畫壇之牛耳的文人畫大家、“華亭派”領袖董其昌了!

董其昌(1555 -1636年)字玄宰,號思白、香光居士,明代後期鬆江府華亭(今屬上海閔行)人。他自幼家境貧寒,發奮用功努力,《明史》卷二百八十八中有傳,稱其“天才俊逸,少負重名”。萬歷十七年(1589年),董其昌考為進士,改翰林院庶吉士、遷授編修。曾任當朝皇太子的講官,後來出任湖廣副使,再督湖廣學政,又任山東副使、登萊兵備、河南參政等職。期間幾次退隱,又被重新啟用,晚年曾任禮部尚書、太子太保。卒謚“文敏”。

作為士大夫、文人的董其昌,個人學識淵博,自身閱歷豐富,畢生受到過儒、道、佛家等思想熏陶,而且擅長國畫藝術及理論。董其昌在山水畫藝術方面,走的是廣取博收之路,遠宗五代以降董源、巨然、趙孟頫和“元四家”等南宗畫格(其中實際上也兼及唐代李思訓、宋代郭熙等北派名家的筆墨精髓),近受明代“吳門畫派”等名家的藝術影響,從而集大成於一身。董其昌注重師法丹青傳統,十分講究筆墨韵致,文人氣息濃郁,因此個人名聲頗大,其畫風曾被藝壇奉為“主流”、“正統”。明末理論家朱謀垔在《畫史會要》中,贊譽董其昌“山水樹石,煙雲流潤,神氣俱足,而出於儒雅之筆,風流蘊藉,為本朝第一”,可見對其藝術評價極高。

董其昌通曉釋門“南北禪”論,並據此提出了影響深遠的“南北宗”畫理。正如他在《容台別集》中所闡述的那樣:“禪家有南北二宗,唐時始分;畫之南北二宗,亦唐時分也,但其人非南北耳。北宗則李思訓父子著色山水,流傳而為宋之趙幹、趙伯駒、(趙)伯驌,以至馬(遠)、夏(圭)輩;南宗則王摩詰(維)始用渲淡,一變勾斫之法,其傳為張璪、荊(浩)、關(仝)、董(源)、巨(然)、郭忠恕、米家父子(即米芾、米友仁),以至元之四大家(即黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙),亦如六祖(即慧能)之後,有馬駒、雲門、臨濟兒孫之盛,而北宗(以神秀為代表的禪宗一支)微矣……文人之畫自王右丞(維)始,其後董源、巨然、李成、範寬為嫡子,李龍眠、王晉卿、米南宮及虎兒,皆從董(源)、巨(然)得來;直至元四大家黃子久(公望)、王叔明(蒙)、倪元鎮(瓚)、吳仲圭(鎮),皆其正傳;吾期文(徵明)、沈(周),則又遠接衣鉢。若馬(遠)、夏(圭)及李唐、劉鬆年,又是大李將軍(思訓)之派,非吾曹所宜學也。”董其昌也十分注重煙雲供養,一方面崇尚所謂南宗畫派(在很大程度上亦即文人畫)的“頓悟”修行,追求圓柔疏散、含蓄自如的渲染畫風;另一方面又輕視所謂北派畫家的苦行修煉、勾斫造作、匠氣刻露一脈,因而開啟了一代文人畫崇“淡”尚意的中興之風。

|