|

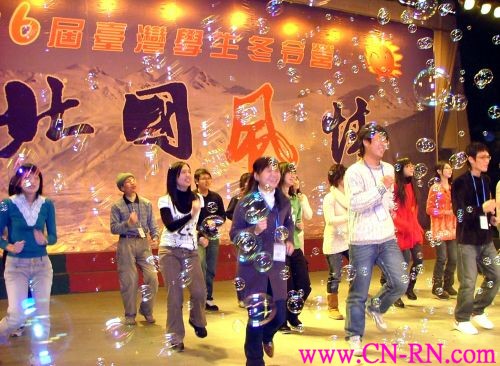

| 十二月十六日,第六屆臺灣學生“北國風情冬令營”在吉林省長春市的吉林大學禮堂開營。來自臺灣十九所院校的一百五十余名大學生參加,他們將在以后八天里體驗地道的“北國風情”。圖為開營儀式后,十幾名臺灣大學生興高彩烈的跳起《喜唰唰》。香港中通社 |

中評社香港1月4日電/著名詩人、金門技術學院講座教授鄭愁予,日前為金門技術學院升格為大學請命,他希望金門能發展成“大學島”,吸引台灣和大陸的學生來就讀,為兩岸教育“接軌”。

聯合報今天發表社論指出,鄭愁予在金門高峰論壇上提出的這項倡議,有兩點值得注意:其一是“大學島”,可將幾所大學的分校設在金門,以充分利用教育資源;其二是“兩岸教育接軌”,藉由教育和文化,使兩岸更趨融合。前者屬於技術層面者多,偏重“硬體”,比較容易;後者屬於思想認知層面者多,偏重“軟體”,困難度高,但價值也大。

大三通全面開始了,經由人民相互往來,貨物互通有無,兩岸自然會逐漸減少隔閡,增進情誼;但也有人認為,“三通”畢竟屬於外層接觸,而且稍嫌緩慢,不如“心通”更直接有效。讓兩岸青年在一起讀書受教,即是一種“心通”,在共同的中華文化陶冶下,把青年人的精神凝鑄在一起;祛除他們心理上“大陸/台灣”的障礙,使下一代青年未來有可能共創兩岸雙贏。

這是不是一個不切實際的“宏願”呢?端看我們有沒有這樣的認識,以及下多少決心、做多少努力。目前兩岸小學、中學和大學,常有互訪、學習營和各種競賽的活動。雖是短短時間的相處,彼此每為對方的聰敏、好學、善良和有禮所心折。臨行含淚相擁,別後魚雁往來。這些事固然很好,還有人要做進一步的事。

大陸有些教育界人士感覺到,兩岸問題也許要三十年、五十年甚至百年才可望解決。這一代的人要給下一代的人提供機會,把他們放在一個比較相同的環境裡,譬如學校,讓他們相互認識,相互切磋,相互恢宏志士之氣,由他們自己決定,未來的兩岸應該是個什麼樣子。

西安交通大學東方學院院長雷原教授,更具體提出“兩岸共建中華文化大學設想”的說帖,宗旨是“復興中華文化,推進兩岸關係,構建和諧世界”,學校不談主義,只談文化;不談中國,只談中華。至於推動方法,他建議“由海協、海基兩會領頭,兩岸企業家積極響應”。

雷原這個“兩岸大學”的構想,正好可與鄭愁予“金門大學島”的建議合併考慮。兩岸合設大學,當然愈多效果愈好,但總要先辦一所作為“試點”,那麼金門技術學院升格,也許就是個機會。原為技術學院教授、現任“監察委員”的周陽山就認為,台灣本島對招收大陸學生有“反彈聲音”,金門的學校恰可開放給大陸學生就讀。

所謂“反彈聲音”,就是有人認為,大陸學生來台,一方面佔去台灣學生入學名額,另方面也分用了台灣的教育經費。事實上,台灣是大學多,學生少,名額云云應不是問題。至於說分佔了教育經費,那更是所見者小。兩岸對峙,台灣為了國防安全,每年軍購經費動輒以百千億計。讓大陸學生來台讀書,從而認識台灣,得與此岸青年和民眾同此心、同此理,那是長遠的安全保障,是“本小利厚”的“投資”。

金門縣長李炷烽說,他們已調查過,金門有很多中小學校校園都很寬敞,設大學、設分校都不必另建校舍,只要把老師請來就行,這就方便省事多了。

廈門大學派校長助理、經濟系教授莊宗明出席金門高峰論壇,他說:“從小三通到大三通,金門、廈門兩門對開應該有新局面,文化及教育交流合作是未來可發展的方向。”

社論最后說,我們矚盼設置“兩岸大學”,或許第一所“兩岸大學”即可在“金門大學島”上矗立起來。這樣的期望,自需兩岸朝野共同努力,才能成為事實。 |