|

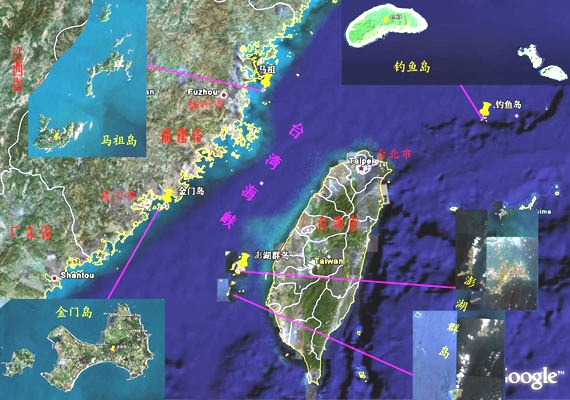

| 台海現狀和主要島嶼分布圖。(資料圖) |

目前,大陸與台灣地區之間的包機直航已全面展開,這標志著兩岸經貿和人員交流更為緊密。不過,具有軍方背景的台灣《青年日報》卻在10月10日稱,兩岸直航勢必觸及台灣“國防”最敏感的神經——台海中綫問題,故必須以“國家安全”為最高原則。台海中綫這一概念由何而來?台灣《全球防衛雜志》2008年8月號載文對此進行了報道。

駐台美軍最早提出

文章指出,台海中綫的雛形最早可追溯到半個世紀前。1955年,美國空軍第13特遣隊正式參與“協防”台灣,并在海峽上空劃定一條防空警戒綫,該綫後來以美國空軍首任駐台司令戴維斯准將命名。美軍1958年9月17日頒布的作戰條令就曾規定:“經判定為敵機,且若該機飛越‘戴維斯綫’以東時,即認為存在敵對行為,將予迎擊并殲滅之……”

然而,台軍多年來對台海中綫卻一直刻意回避。直到2004年5月間,時任“國防部長”的李傑接受“立法院”質詢時,才首次公布這條綫的具體位置。事實上,台海中綫又分為空軍與海軍使用兩種:前者由北緯27度、東經122度至北緯23度、東經118度;後者由北緯26度30分、東經121度23分至北緯23度17分、東經117度51分,中段還帶有一定彎折。

據分析,台灣軍方公布的上述坐標,源於當初的台美共同防衛計劃“樂成聯盟作戰計劃”,該計劃根據《台美共同防禦條約》制訂,并隨時間推移定期更新,1979年才告廢棄。所以嚴格說來,今日的台海中綫已非“戴維斯綫”,而是台美雙方根據原始的“戴維斯綫”,在上世紀六七十年代經逐步修訂所得。

海戰慘敗迫台接受

根據前述美軍作戰條令,可知“戴維斯綫”在1958年金門炮戰時即已存在,台灣海空軍也對此知情。不過,美軍當時沒有刻意限制台軍戰機和軍艦的活動範圍。換言之,此時的“台海中綫”并非台軍在海峽活動的西界。否則,就不會有1965年5月1日的“東引海戰”、同年8月6日的“八六海戰”乃至1967年1月13日在金門附近爆發的“一一三空戰”,這三次戰鬥均發生在中綫以西靠近大陸一側。

那麼,台海中綫究竟從何時起成為台軍巡邏的正式邊界呢?在台“國防部”編輯出版的《國光計劃——口述歷史》一書中,多位台軍退役將領表示,1965年“八六海戰”的慘敗,是台海形勢的重要轉折點。1965年夏,蔣介石決定“反攻大陸”,并提前實施各項配合行動,“八六海戰”就是在對潮汕地區進行偵察時爆發。但由於此戰完全失敗(編者注:台軍兩艘戰艦被擊沉),蔣介石“反攻作戰”的信心受到了嚴重打擊。

此後,台方的作戰方針便逐步由“反攻大陸”轉變為“防衛台澎金馬”。所以,美國如在60年代末向台軍提出“不過中綫”的建議,被接受的可能性相當大。這也許就是“一一三空戰”成為台海最後一場交火的原因(編者注:台軍此役損失戰機1架)。當然這一原則也存在例外,像對大陸東南沿海的偵察和“外島”護航等任務,台軍仍在持續進行。(來源;中青在綫-青年參考) |