2.安全化政策

2019年底,民進黨憑藉在“立法院”的多數席位優勢,強行通過了所謂的“國安五法”③ 和“反滲透法”,公然以限制人身自由、言論自由及學術自由等方式,全力遏制和打擊兩岸民衆交流交往。2022年,民進黨又進一步推出“經濟間諜法”,對台陸資企業進行大規模搜索、約談。通過上述帶有安全化的立法,民進黨當局大肆在島內製造“綠色恐怖”,對統派人士與支持者進行政治恐嚇,也必然對溫和派產生“寒蟬效應”。

民進黨當局利用安全化政策所製造的“綠色恐怖”致使島內統派面臨嚴重的政治壓力和社會孤立。2022年海基會前副秘書長、國民黨前民代龐建國,高雄市議會原議長許昆源兩人憤而自殺的悲劇,就是當前島內統獨政治生態的反映。在這種背景下,島內溫和派在人為塑造的二元對立框架內,得以存續的政治空間受到全面擠壓。

(二)民主框架建構

在民進黨的政治框架建構中,所謂“守民主”和“護主權”始終是其中的主框架。如果說安全框架的建構在外部強調來自大陸的安全威脅、在內部以安全化立法實施政治恐嚇,那麼民主框架的建構既要形塑自身制度的先進性,也要迎合美西方對中國的污名及島內價值轉型和民主參與的訴求。

在制度層面對大陸進行貶損和攻擊,一直是台灣當局營造自身優越性、強化兩岸意識形態差異的主要手段。近年來,隨著中美戰略博弈和競爭的加劇,台灣當局迅速向美西方靠攏,全面迎合、附和後者在制度、意識形態層面對大陸的污名和攻擊。最典型的表現,在於2021年台灣地區高調參與美國發起的所謂“民主峰會”,在將自身打造為“民主優等生”的同時,全面塑造兩岸間的價值對立,加速與西方的捆綁。

數十年來,台灣在政治制度和政治文化上孤立於祖國大陸而自行發展,在政治價值觀方面形成了對西式民主制度的迷戀。多年來台灣當局“反共”“仇共”的意識形態灌輸,使台灣民衆對大陸的社會主義制度因無知而恐懼甚至反感。需要看到的是,近年來台灣社會對中美政治文化認同的差異,已在深層次成為影響台灣人政治認同的重要因素。它是中美圍繞台灣問題長期角力的結果,也是台灣當局對兩岸關係、台美關係調適與確認的產物。然而,這種親疏、敵友關係的變化,不僅是對台海地緣政治關係的衝擊,而且也必然影響台灣社會內部價值取向和政治文化的重塑。價值認同危機是政治認同危機的深層內核。政治認同主體對政治體系主導的價值、原則的動搖、懷疑,在行動上多表現為不予合作、反對甚至直接對抗。其可能導致的後果是,台灣社會即使在文化認同層面仍保留對中華文化的認同,但是在政治認同方面與祖國漸行漸遠。一般而言,國家認同涉及文化認同和政治認同。這種文化認同與政治認同的錯位、失諧,最終對國家統一進程構成消極的影響。

另一方面,台灣當局的民主框架建構也在極力迎合并利用年輕世代自我表達價值觀的民主衝動。隨著現代化由工業化向後工業化轉變,個體現代性推動理性價值觀向自我表達價值觀轉變,進而對政治秩序權力結構帶來廣泛影響。整體言之,強調安全、秩序、尊重權威和統一性的傳統價值取向受到影響,強調個人主權、個人自由、自我實現、獨立和解放的價值觀受到重視。這種價值觀的代際轉換帶來的直接結果包括:個體化,對個人自主、個人自由和自我的強調,政治往往成為問題政治;權威內化,在否定傳統政治權威的同時導致代表性差異和社會不滿,種族、身份及民族議題凸顯。

台灣在經過數十年的經濟增長後已逐漸步入後工業社會,同時依托大陸的投資和商品市場,台灣社會也得以持續分享大陸經濟迅速發展所帶來的巨大紅利。在此背景下,台灣年輕世代中後物質主義價值觀盛行。由於現代化進程中的代際更替因素,台灣社會的價值轉換及價值代際衝突問題尤為明顯。但是台灣青年在成長過程所經歷的島內政治民主化進程是急速乃至於無序的,充斥著政黨及媒體刻板化及絕對化的“民主、自由、公平”等政治口號的渲染,在行為上默認“為反對而反對”的合理性,實質上缺乏真正民主價值的內化。所以,在自我表達價值觀的驅動下,台灣青年個體化和權威內化的衝動,極易受到鼓動并被利用。

由於溫和派在台灣40歲以上年齡群體中佔據相當的比重,台灣社會中代際更替中的價值轉換與衝突問題自然也擠壓了溫和派的價值空間。同時,民進黨別有用心地利用年輕世代的自我表達訴求和政治參與衝突,炒作“天然獨”概念、煽動“太陽花學運”等,也使得台灣青年一代在政治認同和統獨立場上日漸偏離理性、溫和的選擇。

(三)繁榮框架建構

台灣地區作為一個發達經濟體,與加泰羅尼亞、蘇格蘭等分裂主義不同,民進黨當局在以經濟“謀獨”的繁榮框架建構中自然無需過多地鼓吹“獨立”所帶來的更多“紅利”,而是將繁榮框架的宣傳重心放在了“公平、正義”等口號上。但是,2016年上台後民進黨當局所極力打造的所謂“轉型正義”議題,卻成為以“正義”之名實施黨爭、否定國民黨歷史合法性并推行“去中國化”的“台獨”工具。

轉型正義(transitional justice),實質涵義應該是“過渡司法”。聯合國認為它是一個社會為撫平過去的大規模虐害行為所遺留的傷痛,確保究問責任、聲張正義、實現和解而進行的所有相關進程和機制。④且不論台灣將“過渡司法”譯作“轉型正義”是否恰當,其內涵也作了概念偷換。“台灣民間真相與和解促進會”認為,轉型正義是指一個社會在民主轉型之後,對過去威權獨裁體制的政治壓迫、以及因壓迫而導致的社會(政治的、族群的、或種族的)分裂,所做的善後工作。在實質上,“轉型正義”是民進黨兩次執政的核心概念,是民進黨當局“台獨”“拒統”的理論核心,是民進黨當局打擊國民黨、徹底解構台灣島內“一中理論”的重要手段,也是民進黨“去中國化”的重要工具。

首先,從實踐來看,民進黨所謂的“轉型正義”,就是執政後對在野國民黨的政治清算。通過追查所謂的“不當黨產”,“轉型正義”就是為徹底將中國國民黨擊垮量身打造的黨爭工具。更進一步而言,民進黨將“轉型司法”(transitional justice)的要義偷換為民主轉型(democratic transition)中的歷史正義(historical justice)問題,將民進黨第一次執政之前的中國國民黨當局界定為“獨裁政權”,將民進黨當局界定為“新興民主政體”,從根本上否定了中國國民黨的正當性。以此為基礎,徹底否定中國國民黨,否定其歷史、否定其理念、否定其領袖人物,以“正義”之名行“反中”之實。

其次,強化所謂“原住民史觀”,進一步“去中國化”。民進黨當局在“轉型正義”的架構中,通過“轉型正義條例”授予了以原住民“轉型正義”建構原住民史觀、進而建構“台灣民族”認同的法源。即塑造“台灣民族”自源自發、獨立於中華民族之外的 “原住民史觀”。⑤在這種架構中,“原住民”文化成了台灣文化的起點,作為台灣地區主體文化的中華文化不僅被降格為“台灣文化”的一個分支,還在與西方文化、日本文化的競爭中被稀釋;同時,“原住民”16族的族語,都被升級為“國家語言”,漢語在台灣的政治地位和功能被人為地弱化。⑥這種荒謬的“台灣民族”建構完全無視台灣與大陸緊密交織的歷史、人種血緣、文化親緣、信仰觀念,背後折射出台當局以所謂“轉型正義”推行“去中國化”之野心。

四、結語

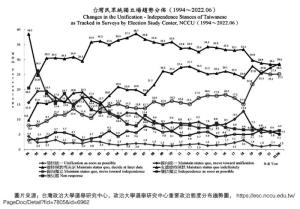

上文結合認同轉變的相關理論,對2018年來台灣地區溫和派雙重認同者的統獨立場和認同轉變跡象作了初步分析。值得警惕的是,台灣地區溫和派的淺綠化傾向已成為台灣政治變遷的直接反映。這一趨向明顯發端於新千年以來並以2018年為重要轉折,至今仍在持續。雖然國家認同一般可分作文化認同與政治認同兩個層面,但是在台灣問題不斷政治化、國際化的背景下,文化認同與政治認同的割裂乃至背離日趨明顯,即對中華民族、中華文化的文化認同越來越難以約束“台獨”政治認同的濫觴。在此過程中,民進黨當局在兩個“任期”內的“台獨”框架建構成為影響台灣政治生態、擠壓溫和派生存空間、轉變雙重認同的主導因素。民進黨當局通過安全框架、民主框架和繁榮框架的建構,實施“反中”、“反共”、“反統”的策略,塑造了他者和敵人即現實敵人中國大陸、意識敵人中國共產黨、歷史敵人中國國民黨,再以“主權、安全”之名“反中”、以“民主”之名“反共”、以“正義”之名“反統”。前述台灣地區溫和派統獨立場及雙重認同曲綫的變化,都在一定程度上反映了以上框架建構的結果,即框架共鳴度。

民進黨當局的“台獨”框架建構,在認同邊界、意義規範和類別關係等層面重塑了對大陸的認知及台灣的認同。在這些框架及其背後的政策實踐中,“台灣人”和“中國人”的認同之間邊界明確、價值對立、偏見固化,雙重認同的邏輯合理性被全面解構。通過這種對兩岸關係主導性框架的建構,認同問題已被高度政治化、安全化和價值化。沿此脈絡,統派和中間派的中國認同被邊緣化,持續遭受打壓并被裹挾到與大陸對抗的路徑之中。雖然認同本身依賴於個體對身份及其承載之意義的認可和歸屬,但是在民進黨當局以地方“政權”之全力扭曲歷史、篡改課綱、利用香港事態藉機炒作、在政治文化及價值上全面導向西方,特別是配合西方反華勢力製造台海危機等手段,已全面重塑了台灣的政治認同生態。加上台灣代際更替、民進黨以立法手段製造的“綠色恐怖”,“從衆效應”、“寒蟬效應”都使雙重認同者主動或被動發生認同轉變。

在此背景下,如何客觀評估台灣民衆政治認同的現狀及發展趨勢,密切關注溫和派統獨立場及雙重認同轉變的趨向,應對以民進黨當局為首的分裂勢力進行的“台獨”框架建構,堅決維護兩岸和平并穩步推進祖國統一進程,均是需要展開深入研究的緊迫議題。對此,需要堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略,同時打好“鬥爭牌”與“團結牌”。一方面,針對台灣分裂與域外干涉勢力構建兩岸關係安全框架、民主框架與繁榮框架推進“反中”、“反共”、“反統”策略的圖謀,需要展開堅決鬥爭并進行宣傳與叙事的框架對衝。重點是揭露台灣分裂勢力勾結美西方勢力破壞台海和平、遏制中國發展的戰略圖謀,從戰略高度壓制民進黨的安全框架;同時,批判民進黨當局以反共意識形態建構民主框架的虛妄性,揭露分裂勢力對中華傳統價值的摒棄和背離;此外,揭批民進黨藉“轉型正義”之名打壓國民黨、推行“去中國化”的實質,指明台灣繁榮發展方面對大陸的依賴性。另一方面,需要突破對台工作傳統上的藍綠陣營之分,做到以我為主,從統獨立場出發來做好溫和派的統戰工作。這也涉及推進國家統一的框架建構,即從邊界、意義和類別關係中推動溫和派的國家認同建設。此項工作思路需要從促統、促融的角度弱化兩岸間的認知和交流界限,以開放包容的誠意化解部分台灣民衆的疑慮;從歷史大勢、民族大義的角度開展宏大叙事,在尊重台灣民衆雙重認同的同時維繫和加強兩岸共同的價值認同;強調在建設中國式現代化、應對美西方對華遏制進程中,兩岸人民團結合作而非隔閡敵對的必要性。

註釋:

①在歐洲,學界一般以“莫雷諾問題”(Moreno question)作為衡量雙重認同水平的依據。在調研雙重認同的水平時,“莫雷諾問題”一般包括五個類別:你是否認為自己——⑴衹有次國家認同,⑵次國家認同高於國家認同,⑶次國家認同與國家認同一樣重要,⑷國家認同高於次國家認同,⑸衹有國家認同。1992年以來,以“莫雷諾問題”進行的多國雙重認同調研,已被納入“歐洲晴雨表”(Eurobarometer)。大多數關於區域政治的西方文獻,都使用“莫雷諾問題”來評估具有分離傾向的地區的雙重認同狀況。詳見 Moreno, Luis, "Decentralization in Britain and Spain: The Cases of Scotland and Catalonia", Ph.D. thesis, University of Edinburgh, 1986; Moreno, Luis, Arriba, Ana and Serrano, Araceli, "Multiple Identities in Decentralised Spain: The Case of Catalonia", Regional and Federal Studies, Vol. 8, No.3(1998), pp.65-88。

②具體內容為:一是參考主要民主國家作為,全面檢視兩岸交流相關規定的落實,積極反制中共假藉交流,對台“統戰”滲透,干預“國內事務”。二是立即推動“兩岸人民關係條例修正案”,加速完成 “民主防護網”的法制工作,以強化“民主監督程序”與“防衛機制”。三是積極協助台商回台投資,強化國際布局,與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議。四是善用國際對台灣友善的新情勢,結合國際社會,反制中共“消滅”“中華民國主權”的行徑。五是嚴密掌握中國大陸政經社會情勢的變化,防制中共對台灣進行輿論操弄、社會“滲透”、“竊取國防及核心產業機密”,以維護“國家安全”與社會安定。六是穩定增加“國防”預算,全面提升“國軍”戰力,以“嚇阻中國軍事冒進”,確保“中華民國主權”及“民主自由”。七是全面加強社會溝通,凝聚人民對兩岸政策共識,團結內部,以一致行動捍衛“國家主權”。

③包括2019年5月7日通過的“刑法部分條文修正案”及“國家機密保護法部分條文修正案”、5月31日通過的“兩岸條例增訂第五條之三修正案”、6月19日通過的“國家安全法部分條文修正案”,以及7月4日通過的“兩岸條例部分條文修正案”。

④聯合國,衝突中和衝突後社會的法治和過渡司法——秘書長的報告,2004-06-16,http://www.un.org/zh/documents/view_doc.asp?symbol=S/2004/616.

⑤沈傳新,台灣當局利用“轉型正義”加速“台獨”布局的伎倆及危害,統一論壇,2022(3):15-17.

⑥劉凌斌,蔡英文主政後台灣地區“轉型正義”問題研究,台灣研究,2019(1):26-37.

(全文刊載於《中國評論》月刊2023年7月號,總第307期) |