|

| 潘建志指出,指揮中心算的輕症、無症狀比例為99.64%、中重症0.36%是錯的,應該為98.93%,中重症1.07%。(潘建志臉書) |

|

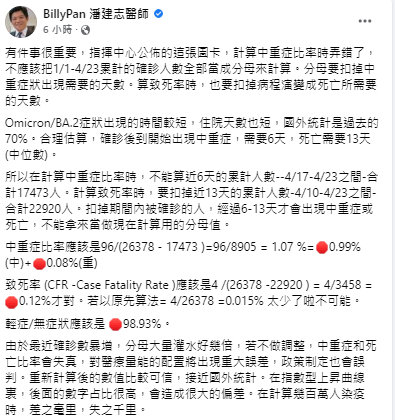

| 針對疫情中心估算的重症、致死率,台北巿立萬芳醫院精神科醫師潘建志在臉書提出質疑。(潘建志臉書) |

中評社台北4月25日電/台灣新冠肺炎疫情嚴峻,昨新增1名重症、10名中症新冠肺炎患者,台北巿立萬芳醫院精神科醫師潘建志今天在臉書發文質疑,流行疫情指揮中心的重症比率弄錯了,致死率不是0.015%,而是0.12%才對,實際的致死率較指揮中心數字高7倍,“分母大量灌水好幾倍。”

潘建志今在臉書發文表示,指揮中心每日公布的確診病例分析圖卡中,計算中重症比率時弄錯了,不應該把1月1日至4月23日累計的確診人數全部當成分母來計算。正確算法是“分母要扣掉中重症狀出現需要的天數”;同理計算致死率時,也要扣掉病程演變成死亡所需要的天數。

潘建志指出,由於最近確診數暴增,分母大量灌水好幾倍,若不做調整,中重症和死亡比率會失真,對醫療量能的配置將出現重大誤差,政策制定也會誤判。重新計算後的數值比較可信,接近國外統計。在指數型上昇曲線裡,後面的數字占比很高,會造成很大的偏差。在計算幾百萬人染疫時,差之毫里,失之千里。

潘建志臉書全文:

有件事很重要,指揮中心公佈的這張圖卡,計算中重症比率時弄錯了,不應該把1/1-4/23累計的確診人數全部當成分母來計算。分母要扣掉中重症狀出現需要的天數。算致死率時,也要扣掉病程演變成死亡所需要的天數。

Omicron/BA.2症狀出現的時間較短,住院天數也短,國外統計是過去的70%。合理估算,確診後到開始出現中重症,需要6天,死亡需要13天(中位數)。

所以在計算中重症比率時,不能算近6天的累計人數--4/17-4/23之間-合計17473人。計算致死率時,要扣掉近13天的累計人數-4/10-4/23之間-合計22920人。扣掉期間內被確診的人,經過6-13天才會出現中重症或死亡,不能拿來當做現在計算用的分母值。

中重症比率應該是96/(26378 - 17473 )=96/8905 = 1.07 %=🛑0.99%(中)+🛑0.08%(重)

致死率 (CFR -Case Fatality Rate )應該是4 /(26378 -22920 ) = 4/3458 =🛑0.12%才對。若以原先算法= 4/26378 =0.015% 太少了啦不可能。

輕症/無症狀應該是 🛑98.93%。

由於最近確診數暴增,分母大量灌水好幾倍,若不做調整,中重症和死亡比率會失真,對醫療量能的配置將出現重大誤差,政策制定也會誤判。重新計算後的數值比較可信,接近國外統計。在指數型上昇曲線裡,後面的數字占比很高,會造成很大的偏差。在計算幾百萬人染疫時,差之毫里,失之千里。

Omicron/BA.2重症率,日本是0.91%,韓國是0.45%,台灣中重症1.07% ,是不是比較合理?

Omicron/BA.2致死率,全世界平均 是 0.75%,香港是0.76%,mRNA疫苗覆蓋率高的地方,日本是0.18%,韓國是0.09%。台灣我重新計算過的0.12%已經算很低,和流感差不多。

但可不能把BA.2當成流感。流感傳染力R0也就2-5而已,BA.2的R0可能高達10-16,人人戴口罩也擋不住,上海四級封城快一個月,每天確診還是破萬,太誇張的感染力,而且我們打了2-3劑疫苗才能把致死率壓下來。

大流行初期,受感染的多是活動力較強的青壯年,過一陣子,經由家庭傳播才會感染老年人,因此致死率0.12%可能會再增加。先用0.12%來估計的話,350萬人染疫,不是專家算的1.6萬人死亡,而是4,200人。

台灣上一波Alpha,致死率到去年九月初通算是5.2%。有16012人 確診,其中837人 死亡,5.2%可說是高的離譜,由於當時PCR量能不夠,確診人數(分母)被嚴重低估了。

能看到這裡,看了這麼多瑣碎數字沒昏倒的人,我給你拍拍手。 |