|

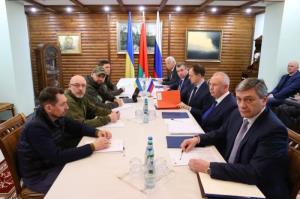

| 3月7日,俄烏兩國代表團在白俄羅斯境內的別洛韋日森林開始第三輪談判。圖/新華社 |

中評社北京3月9日電/據新華社報道,俄羅斯代表團團長梅金斯基3月7日稱,在白俄羅斯境內舉行的第三輪俄烏談判未達預期效果,但雙方的談判還會繼續。烏克蘭談判代表波多利亞克同日表示,烏俄談判雙方就人道主義走廊問題取得一些成果。

俄烏局勢走向如何,雖然前景未明,但可以確定的是雙方在衝突中損失巨大。應該看到的是,美國通過介入這場軍事衝突,不僅實現了對歐洲的新領導,也通過武器援助,使北約國家軍工複合體的生意迎來新的市場。而烏克蘭由於特殊的地緣成為大國政治的悲劇。

顯而易見,美國才是俄烏衝突的直接策劃者,誘導衝突升級的幕後策劃人,要為這場軍事衝突產生的後果承擔不可推卸的責任。

烏克蘭危機的根源

這場衝突與北約東擴有不可分割的關係。

成立於1949年的北約起初只有12個創始成員國,其存在的目的是遏制蘇聯並維護美國在歐洲的主導地位。冷戰結束,理論上北約使命應“壽終正寢”,然而北約卻多次東擴。

蘇聯解體後,時任俄羅斯總統葉利欽在1997年曾與時任美國總統克林頓在赫爾辛基簽署了一份控制軍備的聯合聲明。從檔案可以發現,當時美國談判代表的確向俄羅斯做出過某些安全承諾。當時,西方國家內部也存在某種反對北約向東歐擴張的政策討論。

1990年美國國務院的一份備忘錄中明白表述:“在當前政治環境下,向這些(東歐)國家提供北約正式成員國地位和安全保障,並不是最符合北約或美國利益的選擇”。

俄羅斯對北約東擴計劃的“敏感性”是舉世皆知的。美國外交官柯林斯曾在一份1993年的國務院電報文件中寫道:“無論處理得多麼微妙,只要北約採取一項意圖向中東歐擴張但又同時不對俄羅斯敞開大門的政策,莫斯科就會一概將其視為是直接針對俄羅斯。”

然而,從1990年至今,北約已經進行了五輪東擴,不少前華約國家以及原蘇聯加盟共和國都成為了北約成員。

1994年1月,北約首腦會議正式通過了美國提出的北約東擴計劃。此後,北約先後進行了五輪擴張,分別接納了捷克、匈牙利、波蘭、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、阿爾巴尼亞、克羅地亞、黑山和北馬其頓。

|