|

| 數據來源:IMF, World Economic Outlook Database, October 2019. |

中評社╱題:新冠疫情背景下的中日關係 作者:鍾飛騰(北京),中國社會科學院亞太與全球戰略研究院大國關係室主任、研究員

東亞的歷史和智慧告訴我們,一次重大的危機往往也蘊藏著重大的機遇。在新冠疫情還在蔓延的情形下,除了要扎實做好國內的工作,也要審時度勢,積極謀劃外交戰略。對於中日關係而言,物質性力量的天平已經傾斜,但是在身份認同、觀念建構和規則塑造方面仍大有可為,雙方應互相學習,共同應對各類危機,共建亞太命運共同體。

序

近十年來,在中日關係中雙方都遭遇過不少突發性事件的衝擊。例如,2010年日本購島事件導致雙方關係持續多年惡化,中國雖在2011年東日本大地震之際展現了合作的情誼,但並未完全扭轉惡化態勢。2018年中美貿易戰爆發,安倍首相當年10月份訪問中國,中方表示,“在雙方共同努力下,當前中日關係重回正常軌道,重現積極勢頭”,日方則期待“雙方能夠開啟化競爭為協調的日中關係新時代”。〔1〕2019年6月,習近平在東京參加G20活動期間會見日本首相安倍,雙方達成了十點共識,其中包括,中日雙方都進入了發展的新時代,中日應共同致力於構建契合新時代要求的中日關係,習主席將於2020年春季訪問日本。〔2〕

2020年3月5日,中國外交部發言人在回答記者關於“日本政府明確表示,習近平主席訪問日本的計畫要延期“這一提問時指出,“中日雙方外交部門正就訪問事宜保持密切溝通……相信通過外交渠道,雙方會對習主席訪問日本作出最好的安排。”〔3〕因此,原定於4月上旬的國事訪問很大程度上將推遲。事實上,在當前新冠疫情背景下,出現這種不確定性的情況也並不出乎意料。人們也更加關心,這一疫情對於當前地區局勢、全球經濟以及下一階段的中日關係發展會產生何種重大影響。

一、全球性流行病對經濟的衝擊

2020年3月11日,世界衛生組織正式宣佈新冠肺炎(Covid-19)已經成為全球性流行病。〔4〕而在一個多月前的2月4日,即中國農曆春節假期結束第二天,世界衛生組織尚未認定新冠肺炎是“大流行”〔5〕,當時站在抗擊疫情第一線的主要是中國,世界擔心的是中國經濟下滑,以及由此造成的全球供應鏈斷裂問題。〔6〕但此後也有西方輿論誇張地說,新冠疫情引發了中國的政治權威危機,進而加劇了中美衝突。〔7〕一個多月後,這場幾乎是百年來未有的大流行病已經遍佈全球114個國家,產生近12萬病例,導致約4300人喪生。在11號的新聞發佈上,世界衛生組織認為未來幾周,“病例數量、死亡人數和受影響國家的數量將進一步攀升”。

受疫情影響,中國經濟第一季度的增速將明顯下降,但經受住了疫情衝擊。3月16日,中國國家統計局發佈信息顯示,2020年1-2月,社會消費品零售總額同比下降20.5%,全國固定資產投資下降24.5%。與此同時,全國實物商品網上零售額同比增長3%,金融業增長4.5%,信息傳輸、軟件和信息技術服務業增長3.8%,一些技術含量比較高的產品也在逆勢增長,新興產品供給繼續增加。國家統計局表示,今後一段時期在鞏固疫情防控取得積極成果基礎上,將進一步加強國際合作,有序推進全產業鏈協同復工復產,加快正常生產生活秩序的恢復,促進經濟平穩健康運行。〔8〕

目前世界主要經濟金融機構日益擔心,這場巨大規模的全球性流行病,其危害類似於2008年國際金融危機,全球經濟將步入衰退。3月2日,歐洲央行副行長路易士·金多斯(Luis de Guindos)表示,“冠狀病毒給全球和歐元區的增長前景增加了一層新的不確定性,此次疫情有可能通過供需兩方面的渠道影響歐元區經濟”。〔9〕3月4日,國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃表示,“2020年的全球增長率都將低於去年的水平:很難預測降幅會有多大以及持續時間會有多長”。〔10〕3月11日,IMF金融顧問兼貨幣和資本市場部主任托拜西·阿德里安(Tobias Adrian)則認為,冠狀病毒的全球傳播已經是一次人類災難,美國、歐元區和日本等主要經濟的股市都大幅下跌,以美元計價的新興和前沿市場債券的利差急劇擴大。阿德里安建議,如果經濟和金融狀況進一步惡化,各國政策制定者可以使用金融危機期間開發的工具包。〔11〕3月13日,西班牙一家智庫的負責人表示,“冠狀病毒開始對全球經濟和金融市場產生與2008年危機相同的影響,歐洲2020年第一季度經濟將陷入衰退”。〔12〕

顯然,在全球經濟面臨重大風險甚至陷入衰退的時刻,深陷疫情的日本經濟也不能倖免。截至3月17日中午,日本國內感染者一共有868名,國內死亡人數29人,涉及東京都(12例)、京都府和大阪府等經濟核心區。〔13〕3月14日,安倍在記者會上表示,雖然日本每萬人感染者僅為0.06人,但是“新冠疫情在全球蔓延,包括日本在內全球市場動盪,今後世界經濟可能進一步下滑”。為緩解經濟下行壓力,日本政府提供總額1.6萬億日元規模的資金周轉援助和4300億日元的財政措施,幫扶中小企業。〔14〕特別令人擔心的是,如果日本疫情進一步爆發,那麼2020年夏季奧運會有可能將延遲或者取消。〔15〕如果國際奧會一旦取消東京奧運會,那麼將對日本經濟產生進一步的衝擊。有日本學者估算,如果奧運會取消,將導致日本損失32萬億日元(2018年日本GDP約為550萬億日元),包括直接損失約5萬億,以及奧運結束後的城市建設、旅遊等27萬億日元等。〔16〕

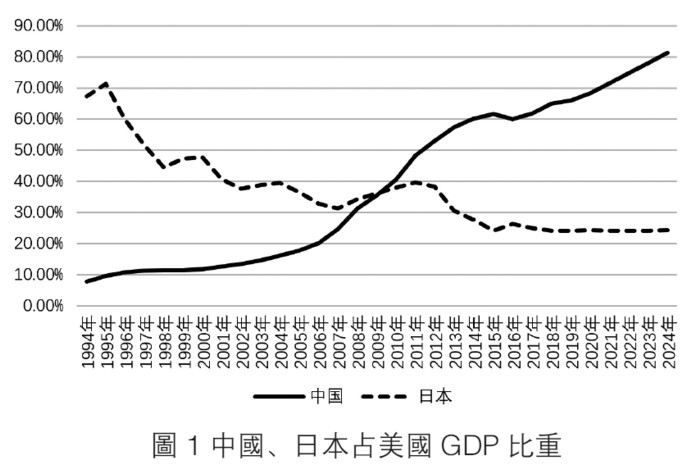

如果新冠疫情對經濟的衝擊接近於2008年國際金融危機,那麼中美日的經濟力量對比可能發生較大的改變。如圖1所示,基於IMF2019年10月發佈的《世界經濟展望》數據庫,以市場匯率計算1994-2024年間中國、日本相當於美國GDP的比重,我們可以發現一個“x”型的變化過程。1994年,日本經濟總量相當於美國的67.3%,中國衹有美國的7.8%。1997年東亞金融危機之後,中國經濟總量占美國比重上升幅度並不大,1998年僅比1997年增加0.1個百分點,但是日本經濟總量占美國比重嚴重萎縮,從1997年的51.5%下跌至1998年的44.5%。2008年國際金融危機之後,中國與美經濟總量差距進一步縮小,從2006年的20.1%上升至2010年的40.5%,而日本則從2006年的32.8%上升至2010年的38.0%。自此開始,中國經濟總量超過日本。從圖中可以發現,如果就占美國比重衡量,2008年國際金融危機並沒有對日本產生太大的衝擊,反而是在疊加了2011年的東日本大地震之後,產生了巨大的負面影響,2011年日本經濟總量占美國比重仍有39.6%,但到了2013年快速跌落至30.8%。

對於嚴重依賴全球產業鏈的日本來說,製造業危機似乎要比金融危機的衝擊更大一些。而之所以在此前中國經濟波動影響不大,原因之一在於中國並非東亞生產網的中心位置。但是,根據日本學者豬俁哲史的計算,到了2015年東亞生產網絡的中心已經是中國。〔17〕可以猜想,在中國第一季度經濟受到重大衝擊時,日本經濟也難以置身事外,畢竟中國仍是日本的最大交易夥伴,占到五分之一左右,而美國則面臨著製造業回歸的難題。另外一個因素是經濟規模,在2008年金融危機爆發之際,中國經濟總量不大,大概為35萬億人民幣,但增速為年均10%左右,2019年中國經濟增速雖然衹有6%,但經濟總量達到了100萬億人民幣,比2018年淨增8萬多億人民幣,差不多為1.2萬億美元。因此,衹要在疫情發生後,政策得當,中國經濟保持定力,增量仍然會非常巨大。特別是從前幾年的情況看,中國一季度經濟總量占全年五分之一,2020年增長1萬億美元的可能性也很大。由此,將進一步縮小與美國的差距,拉大與日本的差距。

圖1:中國、日本占美國GDP比重

數據來源:IMF, World Economic Outlook Database, October 2019.

二、國際合作與中美領導力的此消彼長

在抗擊新冠疫情上,中國取得積極成效,並展現了新時代中國特色大國外交的實踐與理念。3月初,王毅外長在黨刊《求是》撰文表示,“在抗擊疫情過程中,中國始終秉持人類命運共同體理念,彰顯負責任大國形象,為全球公共衛生事業作出了重要貢獻”。〔18〕將抗擊疫情與中國外交聯繫在一起,很重要的一個原因是中國加強了國際協調合作。王毅外長在文中透露,全球170多個國家領導人和40多個國際和地區組織負責人與中國領導人取得聯繫,習近平總書記與十幾個國家領導人通話。中國不僅與世界衛生組織密切合作,還在老撾舉辦中國-東盟關於新冠肺炎問題特別外長會,中國外長與日本、韓國、俄羅斯、英國、德國、伊朗、馬來西亞、義大利、伊拉克等20多國外長通話,匯聚國際社會共患難、攜手抗疫的廣泛共識。

在中國積極抗擊疫情的過程中,美國的表現卻差強人意。2月4日,美國總統特朗普在其國情咨文中甚至都沒有提及這次重大的災情,但卻強調“恢復美國在世界各地的領導地位”。〔19〕2月7日,習近平主席同特朗普總統通電話,特朗普表示“美國全力支持中國抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情,願派遣專家前往中國,並以其他各種方式向中方提供援助”。〔20〕直到2月19日,美國國務院才正式宣佈將向中國和其他國家提供1億美元防疫援助。〔21〕面對中國的疫情,特朗普似乎有種隔岸觀火的感覺,延續了“美國第一”的外交政策,卻進一步喪失美國的責任意識與道德感召力。在此後一段時間,特朗普不斷告訴美國民眾,美國的狀況很好,一切都會隨著天氣溫暖起來而消失。但是,顯然,美國民眾並不買帳。有媒體認為,特朗普的行為不可思議,基於前兩年不斷壓縮衛生經費支出,特朗普此舉可謂是對美國民眾發動一場公共衛生戰爭。〔22〕在3月11號世界衛生組織宣佈新冠肺炎為全球流行病之後,特朗普才宣佈針對歐洲大部分地區的旅行禁令,希望美國國會為美國小企業提供500億美元貸款,並要求美國財政部推遲部分人士的納稅。〔23〕而早在3月2日,IMF和世行即發表聯合聲明,將隨時準備説明成員國應對新冠病毒帶來的人員災難和經濟挑戰。相比之下,美國政府的反應可謂滯後。3月16日,特朗普在白宮記者會上表示,美國“可能”正在走向經濟衰退,當前最緊要的任務是抗擊新冠病毒。〔24〕考慮到2020年是美國大選年,疫情也可能進一步衝擊美國選情。

安倍首相在3月14號記者會提出的應對措施,一定程度回應了此前日本國內的批評意見。例如,2月下旬,著名管理學家大前研一在接受記者採訪時表示,雖然中國的應對也暴露出一些問題,但日本更加暴露出缺乏明確的政策方向、解釋能力和資訊傳播能力,並認為即使疫情過去,日本經濟也會陷入困境,日本需要轉變包括對華政策在內的外交。〔25〕3月9日,慶應義塾大學名譽教授竹中平藏則認為,日本衹是被動地對待所發生的事情,並沒有為了防止今後的感染擴大而改變應對框架的想法,日本應該向中國學習。〔26〕竹中平蔵在評論中也表示,日方很擔心國際奧會提出中止奧運會。3月12日,特朗普在白宮向媒體表示,東京奧運會或許應該推遲一年。為此,安倍於13號與特朗普通話50分鐘,確認日美兩國將攜手應對疫情,並表示東京奧運會不會延期。〔27〕正是出於化解國際輿論的壓力,安倍在14號的記者會上表示,與特朗普通話之後,又與法國總統馬克龍通話。日本“將靈活運用七國集團和二十國集團,包括經濟政策在內,引領國際社會團結應對”。〔28〕這一表態與以往緊緊圍繞美日同盟為中心的決策有顯著不同,顯示出充分重視包括中國在內的新興經濟體的動向。

三、新冠疫情與中日身份認同的進一步轉變

儘管新冠疫情爆發初期,日本輿論有過一陣子與西方類似的污衊中國的聲音,但很快隨著日本也陷入疫情而基本消失,取而代之的是中日雙方合作應對疫情的情形。這種轉變,很大程度上也有民間因素的助推。無論是從經濟力量對比、經濟相互依賴關係,還是從中國外交所展現出的充分的國際合作姿態,再加上社會因素的發育,中日關係走上協調合作的大方向不會改變,甚至還會進一步強化。

從力量對比看,當前中國已被公認為是與美國可以相互競爭的大國,日本將加速從以美國為中心的外交範式中走出來。在日本對外政策研究中,自20世紀90年代中期開始,出現了兩種描述日本對外政策動力的競爭性聲音,一種是以美國霍普金斯大學教授肯特·考爾德為代表,認為日本經濟政策的改變主要受到美國的驅動,是一種反應式的外交。〔29〕另一種則是以日本學者通過分析日本參與國際維和行動展示自主性的外交。〔30〕經過多年的辯論之後,21世紀初的學術界仍未就日本外交政策變革方向達成一致,雖然日本已經失去了問鼎霸權的跡象,但日本也沒有完全失去自主的能力。〔31〕正如圖1所示,進入21世紀初之後,日本與美國的經濟實力差距迅速拉大,從20世紀90年代初的60%下跌至不足40%,此時日本從整體權勢地位上已經失去了與美國謀求地區權力的實力。然而,在這個階段,人們仍然懷念日本在貨幣領域對美國霸權的挑戰經歷,與自主和反應式外交辯論相對應的是“挑戰者”和“支持者”的身份定位難題。〔32〕

隨著美日實力地位的進一步拉大,日本的定位則變成更加支持美國建立的秩序,徹底從“挑戰者”變為“支持者”。2015年,在安倍首相發表紀念二戰結束70周年聲明之前,作為“20世紀歷史和日本在21世紀的作用及世界秩序諮詢小組”主持者的北崗伸一發表了總結性的論述,認為二戰後70年來的日本外交總體上呈現出“從挑戰者到支持者”的線索,在展望21世紀日本的角色時,居首位的是聯合國改革,認為目前的安理會陷入癱瘓,日本建議擴大成員數目和修改否決權。〔33〕在日本看來,約束日本外交變得更加富有進取心的障礙不是美國,而是美國日漸失去控制力的聯合國。如果瞭解在聯合國安理會改革上,中國與日本的意見分歧仍然很大,就不難明白北崗將這一條作為首要因素背後的深意,中日加強合作有可能緩解日本的這一約束。

與北崗將戰後70年日本外交定義為從挑戰者轉向支持者不同,豬口孝則以15年為一個階段概括戰後日本外交的5個階段性變化:贊成聯盟與反對聯盟(1945-1960年)、吉田路線還是免費搭車(1960-1975年)、美國的系統性支持者(1975-1990年)、全球民生大國(1990-2005年)以及全球普通大國(2005-2020年)。按照豬口孝的邏輯推理,在2005-2020年間,美國仍然是等級體系中的首要大國,美國治下的和平仍將持續,“任何關於日本能在多大程度上恢復正常權力地位的討論,都必須牢牢地放在其與美國關係的背景下去考慮”。而所謂“全球普通大國”,最實質的一點是在維持美日同盟的基礎上,提升日本的權力地位,主要政治途徑是改革聯合國和修改憲法。〔34〕20世紀70年代,在美國學者討論美國相對衰落前景時,理查·羅斯克蘭斯也曾提出“美國作為一個普通大國”的口號。〔35〕因此,無論是北崗還是豬口孝,其實都反應出一個現實,一個實力地位下降的日本(普通大國)更要堅持與強者為伍。

當美國權勢地位相對下降,中國力量相對上升時,日本就可以分出不用於隱忍、平衡美國的一部分力量,而是以一個支持者而不是一個挑戰者的姿態參與中國的崛起。中國學者的分析表明,2012年以來的安倍政權在外交安全領域,“相對於美國的自主獨立意識和政策舉措都明顯走強”。〔36〕有論者認為,與其說日本實行對沖,還不如說是傳統的平衡戰略,日本加強了本土威懾能力、支持美日同盟,同時增進地區安全關係的多樣化。〔37〕一定程度上可以說,這種自強,主要是日本安全戰略謀劃中日益考慮中國角色的結果。更年輕一代的日本學者提出,傳統上美國是日本形成自我意識的參照系,而現在隨著中國綜合國力的上升,“中國成了日本民族主義的焦點”。但與美國呈現出自由、民主形象不同,中國作為他者的形象是不民主、不願意遵守國際規則的“消極者”。〔38〕隨著中國在國際事務中展現自信、合作與開放的姿態,那麼這種意向是可以進行修正的。

|