|

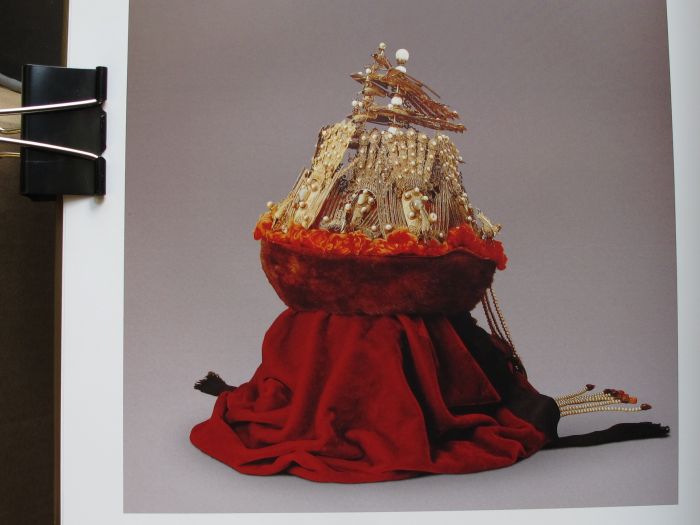

| 清宮舊藏:皇后冬朝冠 |

因為實際穿著較少,故宮博物院所藏朝服、龍袍並不多,每一代皇帝其實沒有幾件,只有像乾隆帝這樣在位時間很長的,留下的龍袍才較多些。反向推理,從清宮所存朝服、龍袍文物有限,可知當時服用不多。像如今穿過的衣服一樣,有不少龍袍領口、袖口處因汗漬而變黃,也說明當時的確是穿過。帝后朝服、龍袍,后妃朝服、鳳袍材質高級,工藝考究,造價昂貴。例如清宮檔案所見,單是織一件緙絲龍袍的面料就需要:緙絲匠一千零三十六工,每工銀二錢五分,計二百五十九兩;畫匠二十五工,每工銀二錢四分五厘,計六兩三錢四分五厘。緙絲冬朝袍一件,連同披肩、腰襴、印緩、袖頭、綜袖等,工料銀計三百三十兩三錢九分八厘。清人陳康祺《郎潛紀聞》卷十一記載,道光帝有一件黑狐端罩,襯緞稍闊,想在四周再添點皮裘,不料內府報告需銀千兩,於是作罷,還向軍機大臣們提起此事。大臣們趕忙跟風,“自是京官衣裘不出風者,十有餘年。”一千兩白銀,約合如今人民幣二十萬元,內務府尚衣監斂財到瘋狂。

帝、后(不转繁)們平時實際上主要是穿藍色、紅色等單色的“常服”,與舊時代文人士大夫平常穿的好衣服差不多。康熙、乾隆不少讀書、賞古的畫像,都是著常服。乾隆皇帝喜歡漢裝,不少畫像著漢服,以致辛亥革命後有人說他是漢人。上世紀八十年代,故宮老前輩單士元、牛德明先生回憶,抗戰前夕“故宮文物南遷”時,為減輕裝運負擔,只揪下帝后朝冠上的寶頂、東珠,不要帽子本身。所以現在台北故宮博物院只有“金鑲東珠皇帝朝冠頂”、“清乾隆金鑲東珠貓睛石后(不转繁)妃朝冠頂”等皇冠零部件。

朝服、吉服都是華贍富麗,冬至祭天,皇帝作為“天子”,向自己的頂頭上司“天帝”述職時,就不能在老天爺跟前擺闊,要在朝服上罩上單一石青色緞子的“袞服”,正好把朝服輝煌的紋飾罩住,只露出下擺底部的“平水江牙”,代表著天下江山,紅、黃、藍相間的色彩,與石青色袞服和諧一致。

皇帝十二章、不入八分公

清朝皇帝朝服、龍袍除醒目的龍紋之外,寓意最深刻豐富的,其實是“十二章”:日、月、星、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。這是從《尚書》帝堯開始,天子服裝的十二種傳統紋飾。唐代學問家賈公彥解釋說:日、月、星,取其光明,天子要給天下帶來光明,當然也要光明正大;山,天子道德人品要做到高山仰止;龍,取其能變化,有靈活機動的戰略戰術;華蟲,就是錦雞,取其文采斐然;宗彝,是一隻虎和一隻猿,取其忠孝,虎代表嚴猛,猿代表智慧;藻,水藻,取其潔淨,現在環境學揭示,只有水的潔淨度達到一定標準,才會長出有益的水藻,古人竟有如此超前認知;火,人類因發明火而脫離一般動物,取其文明;粉米,取其養人;黼,就是斧頭,取其決斷;黻,是兩張相背的弓,背惡向善。 |