|

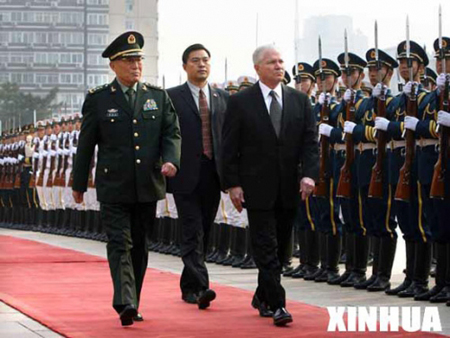

| 11月5日,中華人民共和國中央軍委副主席、國務委員兼國防部長曹剛川上將在北京與來訪的美國國防部長羅伯特·蓋茨 舉行會談。這是在會談前,曹剛川爲蓋茨舉行歡迎儀式。新華社 |

中評社香港2月7日電/《半月談》雜志發表軍事科學院世界軍事研究部副部長羅援少將的文章稱,1月13日至16日,美軍太平洋總部司令基廷對中國進行了爲期4天的訪問。基廷一行是今年訪華的第一個美國高級軍事代表團,也是他2007年3月就任太平洋總部司令以來第二次訪華。

訪華期間,基廷與中國軍方領導人以及外交部長進行了頻密會見,幷訪問了上海和廣州,參觀了解放軍有關部隊和院校,基本達到了“增進了解、加强互信”的目的。

幾乎在基廷訪華的同時,中美雙方首次派軍方參加了中美第5次戰略對話。這預示著在新的一年里,中美軍事交往將有一個好的開端。

兩軍關系曾屢陷低穀

冷戰結束後,中美軍事關系幾起幾落,經曆了四個階段。

第一階段是從上世紀90年代初到90年代中期,以美國助理國防部長訪華爲標志,中美重啓軍事交流的大門,但由于1995年美國允許李登輝訪美,特別是1996年3月,我軍在東南沿海舉行聯合軍事演習,美軍竟然出動兩艘航母進行威懾,兩軍關系幾乎走向對抗的邊緣。

第二階段是90年代中期至90年代末,以1996年中國國防部長遲浩田訪美和1998年美國國防部長科恩訪華爲標志,兩軍關系回升。但1999年美國轟炸我駐南聯盟大使館,兩軍關系再遭重創。

第三階段是從90年代末至2001年,中美軍事關系再現走出陰霾的迹象,但美國總統布什上台後將中國定位爲“戰略競爭對手”,幷揚言“將竭盡全力協防台灣”,使中美軍事關系再次倒退。直至2001年4月“撞機事件”,兩軍關系跌至穀底。

第四階段是從“9·11”事件至今。反恐戰爭使美國對中國的地位和作用有了新的認識,中美軍事關系出現轉機。2003年11月,中央軍委副主席、國防部長曹剛川訪美,2004年6月美國參聯會主席邁爾斯訪華。此後,兩軍高層互訪頻繁,逐步拉開中美高層次軍事交流的序幕。

溝通渠道已建立,對抗風險大大降低

在曆經挫折之後,中美雙方已基本摸清對方的安全關注,厘清了對方的利益邊界,即明確了什麽是對方的一般性戰略利益,什麽是重要性戰略利益,什麽是不可觸犯和挑釁的核心戰略利益。

比如,在中美剛剛結束的第5次戰略對話中,關于台灣問題,美方代表內格羅蓬特表示,美方理解台灣問題的敏感性和中方的關切,堅持一個中國政策,反對“入聯公投”等“台獨”活動,將繼續關注有關局勢,保持警惕。基廷訪華時也表達了類似立場。

中美兩軍在高層交流、人員往來、防務磋商、軍艦互訪等多個領域的合作與交流也已進入機制化軌道,爲兩軍關系的健康發展提供了保障。迄今,兩國國防部已舉行9次防務磋商,工作層面的國防部政策磋商定期舉行,海上安全磋商也已機制化。不僅如此,兩軍交流正日益走向實質化。2006年9月,中國海軍艦艇編隊訪問美國,幷舉行了中美首次海上聯合搜救演習。當年11月,美國海軍編隊對中國進行了回訪,幷在南海海域與中國海軍舉行了聯合搜救演習。雙方建立軍事熱綫一事也最終敲定。

中美軍事交流的機制化趨勢,爲雙方增信釋疑提供了交流平台和“機會之窗”。這有利于雙方避免戰略誤判和擦槍走火事件的發生。只要軍事上不發生摩擦和沖突,中美兩國關系就不會出現結構性的逆轉。

戰略互信仍欠缺,兩軍關系仍潜伏危機

阻礙中美軍事交往與合作向更深層次發展的最大障礙,是雙方還缺乏戰略互信。美方對中國軍力的增長始終持懷疑態度,質疑中國國防現代化的意圖和能力水平,要求中國進一步軍事透明。爲此,中國在力所能及的範圍內作出了積極的回應。

例如,中國前些年從來沒有發表過國防白皮書,現在已經發表6版,而且是一次比一次透明。以前中國基本不參加聯合軍演,現在我們不僅邀請外國軍事人員觀摩我軍的軍事演習,還和外國軍隊一起進行聯合軍事演習。我們甚至把軍艦開到美國的家門口,請美國的參謀長聯席會議主席登上我們的戰機,請美國的國防部長做客我們的戰略導彈部隊司令部,以此來表示我們的誠意。但是,美國一些對中國有成見的人仍然不滿意,繼續炒作“中國威脅論”。

需要指出的是,軍事透明是相對的,不是絕對的,任何國家都有軍事機密需要保守。另外,軍事透明不是目的,而是手段,沒有戰略互信,再透明也沒有人信。有了戰略互信,即使軍事不够透明,雙方也會相安無事。因此說,建立戰略互信才是目的。而戰略互信,正是當前中美軍事關系中最爲欠缺的。 |