|

| 不變革生產關係,内贾德难有作为。 |

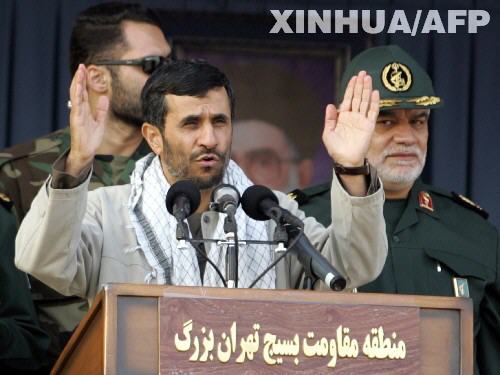

中評社北京8月9日電(評論員 田文林)8月5日,伊朗總統內賈德正式開始履行第二個任期。在過去4年中,內賈德以對內親民和對外強硬著稱,尤其是外交政策可圈可點,這恐怕是其內再次高票當選的重要原因。相比之下,在內政方面,內賈德將石油漲價帶來的大筆收入大部分用於政府補貼和公益開支。據IMF統計,伊朗政府補貼和公益開支2005-06年度約合110億美元,2008-09年達到250億美元,占政府開支的28%。

儘管如此,伊朗經濟形勢卻不見改觀。最明顯的就是表現,就是通貨膨脹率和失業率依然居高不下。據伊朗中央銀行報告稱,2008-09年伊朗通脹率從最初的15%增至30%。2008年中期伊朗公布的官方失業率為11.9%,年輕人失業率為24%。而實際數字遠高於此。連內賈德自己也不得不承認,經濟問題是其施政的薄弱環節。

很多人感到納悶,內賈德政府如此煞費辛苦地提高民眾生活水平,為何卻效果欠佳?仔細思量,除了短期不易改變的客觀原因外(如過分依賴石油收入,導致產業發展不平衡;國際制裁不斷升級等),主觀政策失誤,恐怕要負主要責任。

顯而易見,內賈德促進公平分配的政策做法有些過於簡單化。為解決伊朗貧富分化加劇問題,2005年內賈德在競選中明確承諾要“將石油收入放到每個家庭的餐桌上”,並由此贏得大選。內賈德上台後,正趕上油價暴漲,伊朗也賺得鉢滿盆滿。2007-2008年度,伊石油出口收入比哈塔米第一任期(2007-2001年)4年總和還多。滾滾而來的石油財富,為內賈德兌現承諾提供了充分的物質基礎。但內賈德簡單地將促進公平理解為直接和間接地“發錢”,將大量石油收入用於公益補貼和支付進口。結果,這種撒胡椒面式的做法,一方面減少了對生產領域投資,進而損害了國家吸納就業人口的能力;另一方面,在基本消費品(如食品、住房)總量相對給定的情況下,大量增加用於消費的貨幣量,勢必要加劇通貨膨脹。據伊朗住房部2008年7月稱,房價增幅達到“歷史性的”的125%。一家網站稱,伊朗食品類商品年通脹率達到50%。高通脹和失業率,將民眾從政府補貼計劃中所獲的好處大部分抵消,使其實際生活水平沒有明顯提高。

更深層次的原因,則是不敢觸動既得權勢集團。幾乎在世界上所有國家,“權貴資本主義”都是導致分配不公,民怨沸騰的重要根源。當初的巴列維國王就是因為搞裙帶和壟斷,才導致其最終被伊斯蘭革命推翻。然而,經過幾十年掌權,當初矢志反對貧富分化的神權政權內部,也出現了龐大的既得利益集團。據統計,伊朗大約有120個宗教基金組織,這些宗教基金會是1979年伊斯蘭革命後建立的,負責管理查抄的巴列維國王財產。它們不僅牢牢控制著石油出口,還從事建築、航空、金融、汽車、食品、電子產品進口等所有賺錢的行業。有估計稱,伊斯蘭基金組織控制著大約90%的現代工業和剩餘經濟的60%。例如“被剝奪權利者基金會”擁有高達120億美元資產,年營業額甚至超過國家稅收。這些資產本來應該用於社會福祉,但真正從中致富和受益的主要是擔任高管的宗教領袖及其親屬。 |