|

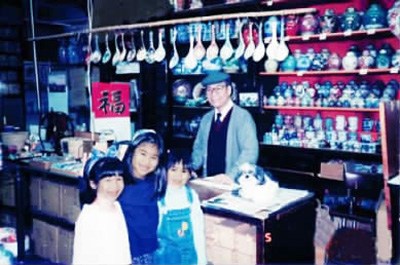

| 圖為1997年,林美虹與外公、姐姐、表姐在永安和店鋪。 |

徐德清談起耶魯的老店,也是津津樂道,“在耶魯所在地紐海文市中心,有一家台灣早期移民開的名為‘金園’的中餐廳,開了大約有30年,裝潢高檔,非常受華人和其他族裔的教授學生的喜愛。”

而這些老店所具備的特色和長久的歷史,也早已成為外國了解中國文化的橋梁。坐落在百老匯大道477號的珠江百貨就真正地做到了“為中美兩國文化牽線搭橋”,這家44年前華埠的一家小型的國貨小鋪,早已讓越來越多的美國人認識了中國,認識了亞洲。顧客群從95%的華人變成95%的外國人。可以說,“珠江百貨”已非純商業機構那麼簡單,也是一所文化傳播公司。

傳承只有再創新

華埠老店作為海外了解中華文化的窗口,特色十分鮮明。徐德清談到,“像‘金園’這樣的老店,有中國傳統文化的裝飾,有中國歷史感的文物才是最吸引我的地方。”但“人口遷徙、新移民以及新的經營形式如電子商務的興起,對傳統商號的影響較大。”段穎說到。“此外,傳統商號大多為家族企業,代際傳承方面也會面臨後繼無人,抑或後代志不在此,以及家族企業發展與現代企業管理模式相互衝突等問題。”因此,華埠老店想要傳承下去,需要在有所保留的前提下再創新。

“永安和”就是華埠老店轉型再創新的成功案例。林美虹從年過花甲的外婆手中接過了融匯著百年時光的古玩禮品店,為華埠百年老店翻開新的篇章。在網絡時代,大多數人利用網絡買東西,很少逛街,“永安和”也漸漸不為人所知。因此林美虹用臉譜等社交媒體,與網民分享自己發掘“永安和”歷史的點點滴滴,為其做宣傳。例如從土庫找回1925年的舊牌匾,或一張外公外婆80年代遠赴香港談生意的老照片。

在保留歷史的前提下,林美虹還想辦法為“永安和”的生意轉型,例如研發T恤、布袋等新產品,以及到皇后夜巿擺地攤。除了做生意,林美虹還受到外公雷柏銳的啟發,希望讓“永安和”發展成為華人的公共空間,團結唐人街小區,共商華埠的未來。為此她在網上進行“永安和計劃調查”,搜集外界的意見和想法。

華埠老店有其自身歷史的沉澱,但也應順應時代的潮流,注入新的活力。而華裔後代就是華埠老店最好的保護者與繼承者。 |