中國台灣網原副總編吳彤(中評社 海涵攝)

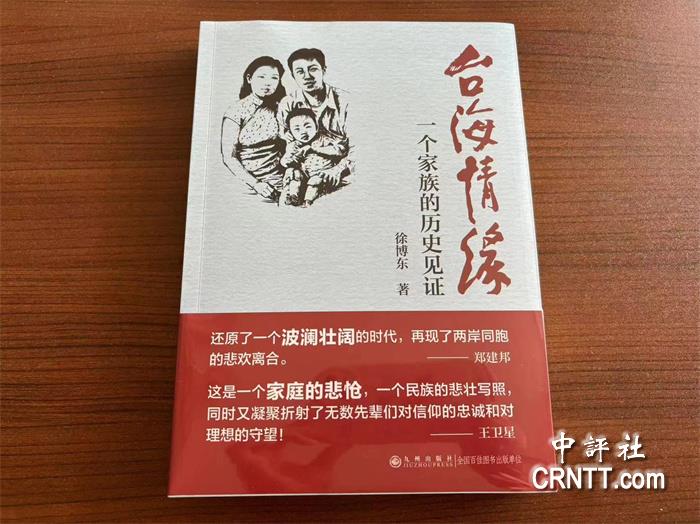

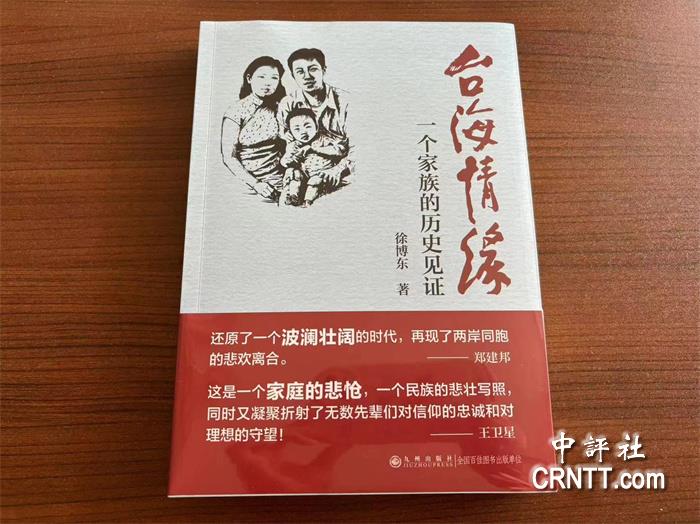

《台海情緣——一個家族的歷史見證》(中評社 海涵攝)

中評社北京6月14日電(記者 海涵)北京聯合大學台灣研究院創院院長、著名台灣問題研究學者徐博東著作《台海情緣——一個家族的歷史見證》日前出版並在北京舉行發布會。中國台灣網前副總編吳彤為該書作序,題為《故事·歷史·情懷》,以下是序言全文:

在上世紀中葉的中國,一段特殊的歷史造就了海峽兩岸的分隔,也造成一批骨肉分離的家庭。這些家庭,有著常人所難以想像的悲歡離合。大陸著名台灣問題專家徐博東教授的家庭就是這樣一個家庭。

欣聞博東兄要寫家史,我很高興並表支持。承蒙他的信任,每寫出一個章節就發給我提意見。剛開始我並不太在意,畢竟筆耕多年什麼樣的文章沒見過!可沒過多久,我發現“事情有點大了”,我被他寫的家史“俘虜”了!由起初的一般看看挑挑毛病,到迫不急待地想看到下一篇的內容,我跟隨著書中故事情節的跌宕起伏和博東兄的喜怒哀樂,經歷了好幾個寒來暑往。說來奇怪,不知為何,博東兄寫家史,我也跟著牽腸掛肚。如今書稿大功告成,我終於也可以長舒一口氣了!博東兄要我寫序,一再推辭不允,序實不敢當,下面我從一個最早的讀者的角度來談談這本家史的特點,就算是給博東兄有個交代。

一是有故事。博東兄是個講故事的高手,他把自己家族的悲歡離合向我們娓娓道來,讓人在不知不覺中沉浸其中。

這本家史裡,故事比比皆是。博東兄本人的出生就是故事裡套著故事。首先,博東兄既沒出生在醫院也沒出生在家,而是抗日烽火中出生在粵東羅浮山的衝虛古觀。其次,當時“豪華”的“接生婆”團隊,均是台灣近代史上的名人之後:有“台灣孫中山”之譽的蔣渭水女兒蔣碧玉,有台灣抗日保台愛國志士丘逢甲的兒媳梁筠端,有著名的武裝反割台抗日士紳蕭光明的曾孫媳婦黃怡珍。第三,由於東區服務隊(廣東抗日救亡組織)的隊員們約定,凡是隊員生的孩子,男孩起名必須有個“東”,女孩必須有個“區”,以紀念東區服務隊;又因為是在博羅縣羅浮山衝虛觀出生的,所以博東兄的父親給他起名“博東”(而後來他在台灣出生的三個弟弟也分別起名基東、海東、思東)。最後,戰爭年代戎馬倥偬,博東兄懂事後問父親自己的出生年月日,父親回答:好像是1945年的秋涼時節。博東兄為好記,乾脆就蹭個國慶節,於是填的出生日為1945年10月1日。不料想四十幾年過後,當博東兄與出生不久就分離的母親在香港首次會面時,母親竟說“你父親亂講,你是1944年10月12日‘雙十節’後的兩天出生的”。這讓博東兄瞠目結舌,說:“搞了半天,我竟然糊裡糊塗地過了幾十年的‘假生日’!”

至於博東兄的父母所經歷的驚險、巧遇更是數不勝數,幾乎不用添油加醋就可以拍出幾十集的電視劇——具體內容我就不在這裡過多“劇透”了,請讀者自己慢慢去看,去體味。

二是有歷史。把過去真實的故事一個個地匯集在一起,就成了歷史。本書可以讓人感受到歷史的厚重感。

博東兄把家庭與個人的命運,放在國家民族的宏大敘事當中。博東兄父母的青年時代,正逢上世紀30年代國家面臨著民族危亡的關頭,他們先是毅然投入到抗日的洪流中去,爾後又投入到解放台灣的事業之中。他們的經歷象是歷史長河中的浪花,也從一個側面反映了那個偉大的年代。書中關於抗日烽火中的東區服務隊的記述,和1949年前後中共在台灣地下工作的精彩講述,披露了許多極其珍貴的史料。

上世紀40年代末50年代初,中國人民解放軍在解放全中國大陸之後,鋒芒直指台灣。但隨後發生的中共台灣地下黨被國民黨特務破獲,幾乎一網打盡的史實,一直為國人所關注並痛心。而博東兄的父親,就是當年赴台從事中共地下工作的一員。博東兄通過父輩的回憶和父親11位戰友的小傳,也包括引用台灣特務機關的檔案,帶我們穿越歷史時空,撥開了事件的迷霧,讓我們看到了這一切究竟是怎麼發生的。鑒於博東兄父親曾任職國民黨台中縣黨部書記長(主委)這一高官,在黨內又直接受中共台灣地下黨核心成員領導,加上博東兄竭盡所能地採訪了健在的當事人,故這部分的情節寫得驚心動魄而又史料翔實。

博東兄是一位史學工作者,把握歷史還原真實是他的老本行。閱讀全書我們會發現這本家史許多頁腳多有注釋,或加以說明或注明出處,全書注釋達520多處。這是寫歷史論著的標準體例,沒辦法,這就是一位接受過北大歷史系正統訓練的歷史學者所寫的家史。據我所知,博東兄寫家史時,常為考證一處史實不惜往返數千里,多次找知情人核實細節,不少章節都經過本人或其後人審閱無誤後才最終定稿,正由於用這種治史的嚴謹態度來寫家史,所以這本家史名副其實是一部 “信史”。

三是有情懷。讀者將本書一眼看去,盡是故事與歷史。但若細思品味之後,卻不難發現全書無不滲透著濃烈的家國情懷,不能不令人動容!

1949年的10月,是中國歷史上一個重要的時間節點,毛澤東在天安門宣布新中國成立,中國從此發生了翻天覆地的變化。而博東兄一家卻在這歷史的節點上處在不同的位置:父親由於中共台灣地下黨被國民黨調查局破獲而倉皇出逃香港,並在港繼續從事對台地下工作;母親帶著兩個年幼的弟弟並懷著最小的弟弟,孤兒寡母在台灣驚恐的度日如年;叔叔徐畝元作為中央軍委作戰部的參謀,親歷了中央軍委統帥部運籌帷幄解放全中國,爾後又跟隨彭老總赴朝作戰;而作者本人則在廣東蕉嶺農村老家與祖母相依為命,度過自己懵懂的童年。

也就是從此刻起,一個家庭的悲劇拉開了序幕,一家分成四地,開啟了相互思念相互牽掛的模式。這當中最艱難的是博東兄的母親:一個外鄉的弱女子獨自拉扯著三個幼小的孩子,在陌生的他鄉擔驚受怕,終日以淚洗面,一天一天在苦思中煎熬,不知何時才是盡頭。據我所知,博東兄在寫本書時,是飽含著感情流著淚水寫的。當他寫到父輩們為國家民族而奮鬥犧牲,寫到父母為祖國統一而分隔兩岸的時候,我們可以感受到,那些家國情懷就很自然地流淌在字裡行間。

博東兄寫父親由於台灣地下黨被國民黨特務破獲而驚險出逃時寫道:父親冒名頂替乘坐飛機虎口脫險,但讓他們感到無比痛心的是:有多少昔日戰友已經血灑刑場,倒在敵人的屠刀之下;又有多少戰友已身陷囹圉,慘遭摧殘迫害;還有多少好戰友此時正在四處躲藏,過著野人般的悲慘生活!而千千萬萬個骨肉同胞,包括自己和妻兒老小,都將分隔兩岸,不知何時才能得以團聚?

在這本家史中,我仿佛看到有一根看不見的紅線,一端系著博東兄的筆尖,另一端連著當年博東父親在中共台灣地下黨的生死暗戰,連接著風華正茂的博東父母在抗日烽火中匆匆行走在羅浮山上。我和博東兄相識相知數十年,一直感受到他對台灣同胞愛得特別深,對“台獨”分裂勢力格外恨,對祖國統一大業充滿了信心。看到博東兄的家史後,我忽然明白了,是家庭基因和家族傳承,讓他投入到台灣問題的研究和祖國統一大業之中來,這本是一脈相承。看了這部家史,我也終於理解了,為什麼在中國大陸的這片土壤上會生長出一個台灣問題研究領域的“學霸”徐博東。

書中有一個場景感人至深:當年海峽兩岸往來尚在隔絕時期,在父親病危之時,舉目無親的博東兄走進中央人民廣播電台對台廣播部,通過空中電波,向著海峽對岸深情地呼喚,他是那麼的渴望早已記不起容顔的母親和三位弟弟來和父親見最後一面:“阿爸十分想見你們一面,見到了就是死了也瞑目。要是有可能的話,請你們設法盡快趕轉來相見”。博東兄希望喚出那海峽隔不斷的親情,聲聲血字字淚,看到這裡我忍不住潸然淚下……。兩年後,當博東兄與母親終於在香港見面時,父親卻已經化成一匣骨灰。其實,當年那撕心裂肺的呼喚,豈只是博東兄向著海峽對岸的親人,那也是祖國大陸億萬人民對著海峽那邊親人的呼喚!

滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。作者父親那一輩的英雄們大多已經故去。博東兄那樣的兩岸分離的家庭也將難以再現。但那個特殊年代的英雄們,那段不朽的歷史和永恒故事,我們應該永遠銘記。

我知道,至今博東兄還在為當年父親的戰友、在台灣犧牲的中共地下黨人追認烈士而操勞奔走;我知道,博東兄還在時刻關注著祖國統一大業;我還知道,博東兄還時時掛念著台灣島內的一草一木,因為那裡有他的親人,還有那他割不斷的鄉愁。

相信這部充滿傳奇色彩的徐家家史的出版,必定會引起海峽兩岸廣大讀者的強烈關注與共鳴。