全國政協委員、全國台灣研究會副會長王衛星(中評社 海涵攝)

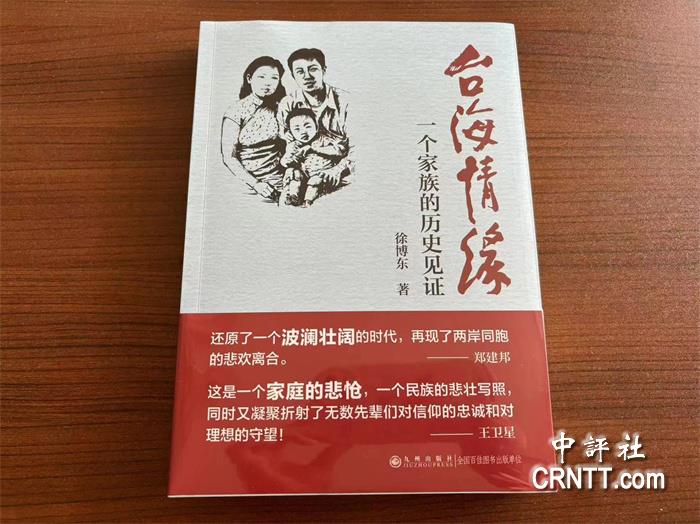

《台海情緣——一個家族的歷史見證》(中評社 海涵攝)

中評社北京6月12日電(記者 海涵)北京聯合大學台灣研究院創院院長、著名台灣問題研究學者徐博東著作《台海情緣——一個家族的歷史見證》日前出版並於昨日在北京舉行發布會。全國政協委員、全國台灣研究會副會長王衛星為該書作序,題為《一曲催人淚下的悲歌》,以下是序言全文:

我與博東教授相識已近三十載,其祖籍廣東梅州蕉嶺縣,但他的家族命運卻因時局動蕩而與寶島台灣息息相關。因多年相交,我一直知道博東教授是一個有故事的人,也曾料想他的家庭必定也是一個有故事的家庭。但當他的新書書稿《台海情緣——我家兩代人的悲歡離合》送到我手上,迫不及待地連夜拜讀之後,仍讓我感到震驚、感慨和深思,一時間感情的潮水排山倒海而來。讀畢掩卷,書中人物的經歷所引發的對我心靈的絞殺與靈魂的震蕩,讓我潸然淚下,一連數日壓抑著的情緒都無法平息,以至於當我在金門與廈門海域乘坐游輪時,面對茫茫大海,心中還感受著當年博東教授的三個弟弟當兵後,同一時間各自在對岸這兩個島嶼上的那種“守望”與“煎熬”,回味著他們一家兩代人的堅守,心情像眼前大海的波濤一樣久久不能平靜。這是一個家庭的悲愴,一個民族的悲壯寫照,同時又凝聚折射了無數先輩們對信仰的忠誠和對理想的守望!

書中所寫的,正是博東教授的家族史——徐父徐森源出生於蕉嶺,青年時代投身於抗日救亡運動。抗戰勝利後,又為中國人民的解放事業和國家的統一,接受組織安排,赴台從事極其危險的地下工作,一度官至國民黨台中縣黨部書記長(主委)。後雖僥幸逃脫國民黨特務的追殺,但仍在香港、內地為對台工作繼續努力奮鬥,付出了畢生精力。在那“文革”特殊的年代,亦受了不小的委屈,直至辭世,始終與妻兒無緣團聚;徐母潘佩卿隨夫赴台,後因形勢所迫滯留台灣,含辛茹苦,獨自撫養三個幼子長大成人,一道淺淺的海峽,卻無法逾越,讓她隔海相思,苦苦煎熬了57年,直到2006年過世後才魂歸蕉嶺故鄉,與她日思夜夢的夫君靈骨合葬在一起;博東教授的三個弟弟生於台灣,自幼失去父愛,與寡母相依為命,艱難度日,始終與父親無緣相見;博東教授則在大陸出生、成長,自幼失去母愛,歷經磨難與奮鬥,子承父志,終成台灣問題研究領域的領軍人物、學術大家、有重要影響的智囊……僅這只言片語的簡介,相信就已經足夠引起讀者探究這個特殊家庭的興趣。

馬克思說,人的本質是一切社會關係的總和。家庭是國家、民族和社會的細胞,家事、國事、天下事是難以分割的,無論什麼樣的家庭,其命運都是國家民族歷史的組成部分,更何況對社會和時局有著影響力的名門。博東教授的家族、家庭就是其中一個典型,其命運與中國革命和兩岸關係緊緊連在一起,跌宕起伏的家族史與國家民族的歷史同步共振。這是書稿給我的第一個深刻印象。全書通篇放在大時代的歷史背景下,寫家庭人物的革命歷程、思想變化、不朽功勛以及曲折人生、悲歡離合,從出生、就學,到革命、聚散、委屈、轉機等等,都與國家民族的命運不無關係;所述雖是家史,又辟有專章集中寫徐森源的11位革命戰友鐘浩東、張伯哲、方弢、徐新傑、陳仲豪、謝漢光……等革命先烈、前輩,還有甲午台灣反割台抗日愛國志士丘逢甲後代丘念台等歷史人物,彰顯了徐氏家族的胸懷和品格,也是家與國同悲歡共命運的真實寫照;更為可貴的是,該書較為系統的記錄了我黨我軍在台灣光復後一段時期的地下鬥爭情況,諸多細節皆為首次披露,有很高的史料價值,其中第一手的珍貴記錄,彌足珍貴。閱讀這些史料讓我猛然感到,這個可謂一門忠烈的家庭,這個有著優良傳承的家庭,這些人物其實離我們是這麼近!

西班牙著名作家塞萬提斯講過,歷史家的職責是要確切、真實、不感情用事;無論利誘威脅,無論憎恨愛好,都不能使他們背離事實。這部書給我的第二個深刻印象是強烈的真實感、現場感。據我所知,博東教授為了更好地創作完成這本書,在海峽兩岸查閱考證了大量檔案、歷史資料,採訪了眾多當事人或其親朋好友,也實地探察了有關歷史現場、設施、文物等等。寫他的父親,以其被迫害時寫的《自傳》及其戰友的證明材料(實為交代材料)為依據,情真意切;寫家庭的磨難,實事求是,不夾帶任何意氣偏見;寫家庭的轉機,就事論事,不帶任何的虛浮。親身所見所聞、親朋好友的回憶,既有驚心動魄的地下鬥爭故事,也有百轉千回的愛情敘事,他父親的愛情、親情、忠貞、愛國,樸實無華、鮮活真實,戰友並肩,驚心動魄,用青春和生命譜寫革命經歷和謀求兩岸統一之路,一個有血有肉的革命者形象躍然紙上,感人肺腑。他母親的堅毅、執著、守望、責任,母兼父職,獨自養家育兒,度日如年,用血和淚鑄成了《卿夢思源——一個“共諜”太太在台灣的日記》(未刊稿),以寄托思鄉、思親、思“源哥”的千思萬念,一位聰慧無私的賢妻良母偉大身影立在了眼前,令人動容。書中飽懷感情,但不感情用事,一切建立在理智、冷靜的客觀事實基礎之上;書中充滿愛憎,但衡量的尺度客觀真實,經得起歷史的檢驗。書中細節處處體現著作者一以貫之的嚴謹治學態度,而嚴謹治學的最基本要求就是真實,實事求是、不加粉飾,亦不扭捏,任何粉飾或扭捏的歷史都是對後人的誤導。否則,那就不能稱為歷史了,歷史不能成為“任人打扮的小姑娘”。

英國哲學家和歷史學家科林伍德在《歷史的觀念》一書中說,歷史事件乃是人類心靈活動的表現。這部書給我的第三個深刻印象是博東教授創作中匯聚之“心”。一是初心,就是充分體現了一個家庭為了中國人民的解放事業、中華民族的統一大業,一生奉獻,無怨無悔的奮鬥歷程;二是信心,就是充分體現了一個家庭對革命勝利、兩岸統一的必然性沒有任何懷疑和動搖,一生奮鬥、從不止息;三是用心,就是充分體現了一個家庭全身心致力於偉大的工作、偉大的鬥爭、偉大的事業的專注精神,他們對待每一項工作,都是那麼的充滿熱情、飽含激情、無私奉獻;四是苦心,就是充分體現了一個家庭對兩岸和平統一、爭取民心、對台大政方針的不懈探索和真知灼見,很多意見對當前的對台工作頗有啟示,因為這是有傳承的歷史親歷者提出的真知灼見。

這部書給我的第四個深刻印象是強烈的藝術感染力。古人修史講究藝術性、文學性,以讓讀者更細膩準確而又有興趣、感情地去體會歷史的場景、領悟歷史的真諦、啟發對未來的思考。我國歷代史學大家往往也是文學大家,我們各級學校的語文教材、文學讀物,很多經典篇章都出自史學著作,因為我們的民族自古有這個歷史審美的傳統。博東教授的這部書,文風清新、文字優美、文筆流暢而又樸實無華,引人入勝,讀來令人蕩氣回腸,掩卷發人深思,不似時下某些類似著述,要麼平鋪直敘,要麼晦澀艱深,故弄玄虛,可謂“豈無山歌與村笛,嘔啞嘲哳難為聽”。我欣賞博東教授這樣有藝術性的文字,能讓人耳目一新。

這部書還可以作為一部勵志教材,給年輕人看。無論博東教授的親屬,還是他本人,人生曲曲折折、坎坷不斷,有骨肉的分離、事業的挫折、組織的誤解、旁人的冷眼;有國家的磨難、民族的悲歡、人生的曲折、心靈的拷問等等。面對各種不同的境遇,徐氏家族的每一位成員,都能始終秉持家國情懷,大愛超越小愛,滿懷期望和憧憬地生活、工作、待人、接物,心靈始終充滿陽光,對未來始終滿懷期望。這是一個有文化、有教養、有擔當的家族。這樣的故事勢必對當下的年輕人以深刻的啟示,對一些浮華風氣有伐經洗髓之助益。隨著中國大陸的高速發展,年青一代在優渥的環境中長大,經歷老一輩苦難的機會少之又少。如何才能培養出正確的人生觀和價值觀,如何才能勇敢地面對職場和人生的風風雨雨,如何才能戰勝挫折、經得起委屈、忍受住這樣那樣的不如意,始終考驗著每一個年輕人。物質條件的極大豐富不能決定人生經驗的極大順遂,人總要經歷各種各樣風雨而後才能從溫室幼苗成長為參天大樹。年輕人不妨把這部真實的家族、家庭、人生經歷讀物,作為另一種學習的範本。

高爾基說,“歷史是用激情和痛苦創造的”,博東教授正是用激情和痛苦寫這本書的。相信它的出版,必定會引起廣大讀者的強烈共鳴。

是為序。