|

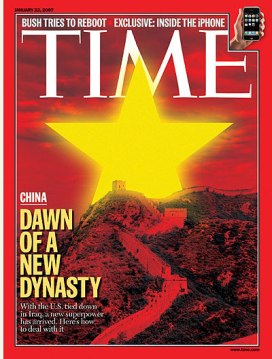

| 1月22日《時代》週刊封面。 |

中評社香港1月22日電/1月22日出版的美國《時代週刊》封面標題是《中國:一個新王朝的開端》,文內標題用的則是《中國世紀》,通過《時代》駐北京、曼谷、巴黎甚至包括非洲多個國家共12名記者的聯合採訪報導,為讀者勾勒出了“中國世紀來臨”的畫面:中國的經濟和外交實力持續上升,海外投資和對全球天然資源的需求左右了世界經濟,外交上也積極進取,而美國的相對力量則在下滑,因此21世紀是中國的世紀。

中新網報道,整組報導每個頁碼上部均以中文書法標以“中國世紀”,全文共分三個部分: “中國想要什麼怕什麼”、“與中國合作”和“誰的世紀”,摘要如下:

中國影響世界經濟——從安哥拉到澳大利亞

“感謝上帝送來中國人!”——安哥拉保安由衷讚歎。安哥拉北寬紮省棟多一位保安對兩名勘測鐵路線的工人豎起大拇指。在安哥拉,寬紮省棟多小鎮的火車站幾乎如同虛設,已經好多年沒有見到一列火車了。火車站門窗已經被查封,顏色也隨著歲月的流逝慢慢退去,曾經在葡萄牙殖民統治時期的咖啡交易早已變成久遠的回憶。長達27年的內戰使這個小鎮淪為戰爭的犧牲品,但從今年開始,棟多似乎看到了未來的希望。一條連接棟多與首都羅安達的鐵路將開始動工,中國建築公司承擔了這項工作。所以對此,棟多保安由衷的發出讚歎。其實,這樣感謝的話語和建築故事在非洲人民中早已經耳熟能詳。中國在非洲投資建設公路、鐵路,在非洲開設紡織工程,鑽井採油。同時,在巴西,中國人做大豆和牛肉貿易,在當地形成了一股出口熱潮。

感激中國人的情形也發生在南美巴西的農場和中南半島的工地,一名在泰國湄公河流域為中國公司開通河道的緬甸客工說:“在中國人到來之前,你根本找不到工作。現在我卻可以寄錢回家了。” 在泰國北部湄公河沿岸的清盛港,當地人以往靠捕魚和走私維生,但自中國工程師打通了湄公河上游航線後,中國的商品可經水路運至東南亞國家,當地人的生活大有改善。

美國因處理中東問題不力,在東南亞地區的影響力已大不如前。改變東南亞的不是美國的援助,而是與中國的商貿往來。中國與東南亞的貿易逐年遞增,在泰國和老撾北部地方,有城鎮的通用言語是普通話,人民幣是流通貨幣,中文的廣告標語隨處可見。連接昆明、河內、曼德勒和曼谷的新高速公路及湄公河每天運送的中國貨物不計其數,改變東南亞的不是美國的援助,而是與中國的商貿往來。你可能知道成百上千的公司湧入中國,在上海和深圳開設公司或工廠,但是你卻對中國走向世界的事情知之甚少。中國通過它的海外投資和對原材料的需要,使其這個全世界人口最多的國家影響著從安哥拉到澳大利亞很多國家的經濟。

如今的中國,政治力量也和商貿影響力一同顯現,在國際舞臺上彰顯大國風采。在過去的幾年裏,中國逐漸成為朝核會談中的主要協調者,與俄羅斯聯合起來決定影響中亞的未來,還為聯合國駐黎巴嫩維和部隊貢獻了力量。“中國在醞釀更加積極主動的戰略,”密歇根大學中國問題專家李侃如評論道,“無論在局部地區,還是整個世界,中國的信心倍增”。

由於美國把注意力集中在恐怖主義威脅和如何從伊拉克脫身上,在這種背景下,中國似乎準備對華盛頓的其他外交政策目標發起挑戰。

目前,中國的國際影響力已經引起美國國會多數黨——民主黨的注意。美國眾議院對外事務委員會主席湯姆•蘭托斯表示將舉行對中國從互聯網管理到西藏政策的聽證會。而密歇根大學的肯尼斯•李伯瑟爾說道,“中國正在積極考慮它的策略,這一策略不僅是地區性的,而且是全球範圍的。”

閉上眼想想中國近兩百年來的歷史,你會覺得中國正目標明確地走在新時代。近代的中國是一部屈辱與奮鬥的現代史。經過了200多年的戰爭與動盪歲月,中華民族正在同未來約會。李伯瑟爾說:“中國人都很謙虛,但說21世紀是中國人的世紀,一點也不誇張”。

中國正在學習國際外交技巧。美國前副國務卿佐利克說:“30年前,這個國家還在以不是你死就是我活的方式看待問題。對於美國或西方來說好的東西對中國來說就是不好的東西,反之亦然。”那樣的日子已經一去不復返了。

這確實令人信服,對此,你可能要問這是真的嗎?那麼中國的崛起會與西方國家衝突嗎?這個世紀仍然處於初期,這會成為現實嗎?假如真是如此,那麼何時會成真呢?對於西方來說,中國如此發展他們會心裏舒服嗎?中國能夠在國際框架下和平發展嗎?中國會威脅到其他超級大國的利益嗎?中國會變成19世紀末期的德國或20世紀30年代的日本嗎?這些問題曾經一度時間困擾著美國。其實,我們大可不必擔心。雖然種種跡象表明中國在崛起,但中國只會和平崛起,中美間並不會出現戰爭以及失控的經濟競爭。

第一部分:中國想要什麼怕什麼

處於200年來最燦爛時期

中國崛起雖方興未艾,但對內對外都面對挑戰。中國經濟增長10%,前年人均國內生產總值僅1700美元,遠低於美國4萬2千美元,而且待業人口比新增職位超出20%,社會保障制度不健全,貪污問題有待解決。雖然存在這些挑戰,但是中國人依然希望自己能夠在世界舞臺發揮更大的作用。2006年芝加哥國際事務委員會和亞洲社會組織所作的一項調查顯示,87%的中國人認為中國應該在全世界發揮更大的作用。大部分的中國人還相信,中國的國際影響力會在接下來的十年中趕上美國。在胡錦濤主席的領導下,中國將會在海外取得更加顯著的成就。

由於中國沿海與內陸發展失調,貧富不均,中國領導人最需要迫切處理的是內政議題,建立“和諧社會”。由於中國大陸目前正處於二百年來前景最燦爛的時期,幾乎不可能對台動武。美國根本不支持“台獨”,中美都渴望和平和穩定,陳水扁要求美國政府支持“台獨”都失敗而回。

布魯金斯研究所的中國問題專家黃靖表示,美國和中國都追求和平穩定,不會容許“台獨”發生。一直以來,中國都不容外國勢力干涉其內政。法國總統希拉克的一位助手稱,中國新的強勢表現可以追溯至美國入侵伊拉克。他說:“他們感到他們不能允許這種事情的發生,他們認為這是對一個國家內部事務的干涉。”但這種對任何可能帶有外國干涉色彩的事情持警覺的態度早在伊拉克戰爭爆發之前就存在。我曾於1999年科索沃戰爭期間訪問過北京,北約對中國駐南聯盟使館的轟炸只是使中國高級官員感到憤怒的一個因素:高級官員對北約重新安排解體後的南聯盟的想法感到憤怒,這個理由是一個好理由嗎?這並不重要。

由於經濟的需要,中國對天然資源需求之大是前所未有,故中國仍未學會與以上國家的相處之道,在中國積極爭取天然資源的問題上,美國就可以邀請中國加入能源組織和八國集團,以協商化解分歧。美國前副國務卿佐利克說:“中國在30年前以零和角度考慮問題,對美國或西方好的,就是對中國壞,反之亦然。”然而今天的中國外交方針已有翻天覆地的改變。

第二部分:與中國合作

中國外交行為凸現建設性——美國應該與中國合作

更多地參與國際事務已促使中國去學習國際外交技巧。中國已經放棄了那種除抨擊霸權主義和帝國主義之外無其他內容的簡單外交。中國著名外交政策學者、北京大學的王緝思教授稱,2006年一個最重要的動向是中央外事工作會議後發表的公報未再提及一些過時的措詞。

美國希望中國能夠在這方面走得更遠。佐利克在2005年的一篇講演中邀請中國成為國際事務中“負責任的利益攸關方”。佐利克認為,中國國家利益的定義不應當太狹窄,中國的國家利益可以“通過與我們共事確定未來國際制度得到更好的達成,合作事項可以包括知識產權、防止核擴散等所有事務”。佐利克說:“我不能確定是否曾有人使用過這些措詞,它顯然產生了一種拉動效應。”這可能暗示中國的行為近來已發生了變化。事實是這樣的嗎?美國的一位決策者對此持謹慎態度,這位官員稱: “將‘負責任的利益攸關方’概念作為對中國未來的設想很重要。他們在一些領域向我們提供比其他國家更多的幫助。”當中國對自身國家利益的看法與美國和其他國際大國的祈求相一致的時候,這種幫助具有非常重要的意義。這一點在朝鮮核實驗問題就非常突出,但不是所有的美國政治家都被這一點沖昏了頭腦。在與鄰國關係方面,有跡象顯示,中國的行為正越來越具有建設性。中國1962年曾與印度發生戰爭,1979與越南發生過戰爭,它還曾支持過印尼、新加坡、馬來西亞等國的共產主義運動,但中國現在與其鄰國的關係只能用甜蜜和輕鬆來形容。美國由於深陷中東地區的危機,它在東南亞的影響力已大不如前,中國正在大力加強與東南亞的合作關係。

美國對東南亞的出口在過去的五年裏一直停滯不前,中國與東南亞的貿易卻在迅猛增長。在泰國和老撾北部地方,有許多城鎮的通用語言是普通話,人民幣是流通貨幣。在泰國的清盛,一個中文的看板上寫著:“致電中國,每分鐘只要12泰銖。”一家賓館外的看板用中文寫著“房間乾淨、便宜”。與中國的貿易帶動了中國雲南昆明至河內、曼德勒、曼谷新的高速公路項目和沿湄公河的公路建設項目,這些公路正在運送不計其數的中國商品。正在改變東南亞的不是美國的援助,而是與中國的貿業往來。

中國“微笑的臉龐”不僅只局限於南方。雖然中國與印度素有積怨,目前仍有邊界糾紛,但中國國家主席胡錦濤去年在訪問印度時仍向印度伸出了合作的雙手,兩國承諾在2010 年前使兩國貿易量翻一倍,共同競標它們曾互相競爭的全球石油項目。胡主席還試圖修復與日本的關係,日本很長時間一直是中國的對手,兩國關係最近幾年出現了惡化。胡錦濤2006年10月在北京會見了剛就任日本首相不久的安倍晉三。胡錦濤主席稱安倍的來訪是兩國陷於低潮的關係的“轉捩點”,溫家寶總理則稱,安倍訪華開啟了改善兩國關係的“希望之窗”。

第三部分:誰的世紀?

中國軍事發展正常——政治制度令美國感到不快

那麼,這樣一個影響力不斷擴大又在極力避免傳統衝突的中國有什麼不好嗎?

一種觀點認為,這種情況很好,只要中國的崛起仍然是和平的,只要中國既不挑釁他國招制遏制,又不對外侵略擴張。儘管今天看起來衝突還是很遙遠的事,但仍然有一些中國觀察家擔心,中國同西方的衝突將在未來幾年內成為現實。他們指出兩個方面的因素:中國的國防現代化和台海戰爭的風險。

中國與西方的政治制度不同就一定會威脅到美國的利益嗎?要回答這個問題需要回顧冷戰時期。蘇聯與西方的政治制度不同,儘管美國同它在各個方面進行競爭,但美國的決策者滿足于承認蘇聯力量的存在,同時希望(後來的發展證明這一希望是正確的)在蘇聯之外共產主義的吸引力會變得微弱,蘇聯的政治體制會變得更加開放。美國也應當這樣對待中國嗎?詹姆斯•曼(中文名字孟捷慕)是一位經驗豐富的中國問題觀察家,他目前在約翰•霍普金斯大學高級國際關係研究學院任職。他在即將出版的新書《中國狂想》中警告說,與一個更加強大而且政治制度不同的中國打交道,對美國來說不是一件易事。美國在關鍵領域對中國所持有的籌碼要遠遠少於對前蘇聯的,中國擁有數十億美元的美國政府債券,美國的消費者已經依賴于沃爾瑪超市的低價商品,而這些低價商品是由中國廉價的勞動力所提供的。相反,前蘇聯的經濟狀況很糟糕:它只有很少量的外匯儲備,並且非常迫切地需要美國和歐洲的高技術。

如何控制這種競爭?美國和其盟國怎樣才能說服中國不要去支持那些“流氓政權”?這些問題的關鍵可能是確定更多中國國家利益和西方利益相一致、合作將使雙方互惠互利的領域。中國正積極地爭奪自然資源,但正如香港科技大學的崔大偉和畢建海2005年在《外交事務》雜誌所稱的那樣,對於中國和美國這兩個石油消費大國而言,聯合起來開發再生能源和節約現有儲備的方法,對雙方具有同等重要的意義。作為一個開始,美國可以努力讓中國加入國際能源組織和八國集團,這類組織正是就上述問題進行辯論的地方。

美國也可以鼓勵中國的領導人去認識到“不負責任”的政策將削弱中國的長遠影響力。隨著中國拓展全球影響力,它將發現自己面臨種種壓力,其中一種壓力它以前從來不必面對,那就是“行為規矩”。中國在一些窮國的做法,包括中國公司的某些安全和雇用措施的不當,已經引起了當地人的反感。

中國必定和平崛起——中美之間不一定有戰爭

有跡象顯示國際社會對中國的批評已經起到了一定的作用。一位美國前官員稱,中國官員們一直在密切關注著由於中國對蘇丹政府的支援而招致的越來越多國際社會的批評。美國眾議院議員蘭托斯稱,慢慢地與中國進行接觸、與它的領導人進行辯論。

這樣的接觸將永遠會充滿爭議。不論你是否喜歡,這意味著結交一個與西方不同政治制度的國家,而且這個國家看起來也不會很快改變其政治制度,但是中國現在是全球經濟中如此重要的博弈者,以至於等待中國改變行為的另一方案是行不通的。我們依然有時間去希望中國融入世界的過程是順利的,也許最為重要的一點是,中國國內預算的龐大數量很可能起到阻止它在別國採取極端行動的作用。樂觀的觀點認為,中國崛起為全球大國的過程是可控的,這個過程不是必然引發德國或日本崛起時發生的那種恐怖局面,讓我們為此舉杯慶祝,但不要過分樂觀。中國和美國之間不一定要有戰爭、災難以及失去控制的經濟競爭。但在這個世紀裏,美國實力將會相對削弱,中國的實力則會提高。這個蛋糕很早以前就烤好了。 |